2025年12月26日

_ [audio] SMSL D200を購入しました。

先日、SMSLから、新しいDAC、D200が出ている事を知りました。価格も4万円ほどと比較的手軽な事もあり、周りには新旧色々なDACが結構有って特に必要とはしていなかったのですが、つい購入してしまいました。

もちろん安かった事が一番なのですが、外部10Mクロックが使用可能と言う点と、DACチップがROHMのBD34352EKVであると言う事が、惹かれた主な理由です。ESSのチップでしたら巷に溢れていますので、それならまた廉価な安い中華DACが出たと言うだけです。これで、HDMIでのI2S入力が有れば言う事はなかったのですが、この価格帯の機種なら外部クロックかどちらかが有れば、それでもう充分でしょう。

1時間未満の試聴ですが、音はとても良さそうです。年末なので良く出ていますが、巷で選ばれているベストバイとか言われている製品では、数十万円ら数百万円のDACが当たり前のように並んでいます。それなりに良いのには違いないでしょうが、DACなどは、スピーカの様にこの後何十年も存在価値を示す事が出来る物ではないので、とりあえずはここらので充分かと思います。

、、とは言っても、私も現在メインのDACはHolo AudioのCyan2(約20万円)や、TEAC UD-701N(買った当時はもう少し安かった気がしますが)ですから、結構な高額商品と自分では思っています。

追記: とりあえず、Gustard U18 + A22だった所を、このD200に変えて、ここ数日バイロイト2025の録音を聴いています。NHKのネットラジオは、この10月からかなり変わりまして、良い変化と言えばビットレートが100kbps程に上がった事です。以前より一応2倍くらいになったのですが、現在のネットラジオのビットレートは概ね128以上、190位はあるのが主流なのでまだまだですが、AACでこの位あればそろそろFMチューナーは必要無いかもしれません。でもそう思ってみても、何かFMチューナーで聴いた方が良い様に思うのは、やはり気のせいでしょうか。

2025年12月20日

_ [computer] 今年の年賀状作成はラクスルで、

昨年、今まで地元の印刷屋さんでお願いしていた「年賀状作成&投函」を、初めてネットでの印刷サービスでやってみましたが、宛名書きでの住所氏名データの扱いにほとほと困りました。

昨年は先に検索で出た方でまず試してみたのですが、名字と名前を分離してかつ双方とも必須とか、個人宛でしか使えない回避困難な不都合があり、約半分をその後見た他のサイトに移り発送しましたが、そちらも色々要件が面倒くさくて、データを合わせるのに結構大変でした。宛名データはデータベースで管理しており、CSVファイルへの書き出しもプログラムによりかなり自由に出来るのに関わらず、、です。(次第は昨年の備忘録を参照)

先月安くて簡便な名刺を作ってみようと検索し、試しにラスクルと言う所で作ってみたのですが、その折そのサイトでの年賀状等の宛名データのアップロードの説明やテンプレートを見て、名字と名前を別々にしろとかその他諸々の、昨年使った所の様な面倒事は起こりそうになさそうだったので、今年はラクスルで試してみようと思っていました。

指定のCSVの形式に出力して、宛名データを作りました。無理に名字と名前を分ける必要は無く、会社名と個人名の扱いも理に合ったものですし、意味不明な所が必須項目になってもいません。後でExcel等でデータを調整する必要も有りませんでしたので、宛名データのアップロードはとても簡単です。宛名書きのレイアウトは向こうのお任せ一択で、変更が出来ないのはちょっと残念ですが、まぁ充分許容範囲です。

ラスクルの年賀状印刷&発送サービスでは、まず宛名データをアップロードして印刷枚数を決定した段階で、印刷画面のデザインを決める前に買い物かごに入れて、会計を終わらせておく必要が有るのが少し特殊の様に思います。

購入手続きをしてから、デザインを決めて正式入稿、そして印刷データのチェックしてから正式発注となり、印刷作業に入るようです。ただ、デザインはサイトの「マイデザイン」と言う所で、保管期間は長くはありませんが、あらかじめ作っておけるのでそれを利用しました。

毎年、年賀状じまいの連絡が何通か届きますが、私は相手の都合はほぼ考えず、毎年送っているところにはそのまま継続して送っています。切手ぐらいしか当たりませんが、抽選くじが届くと思えば良いのではないでしょうか。それでも、既に新しい発送先が加わる事はほぼなくなりましたので、毎年発送枚数が減ってきます。

この所数年間、友人宛にもシンプルな年賀状でしたが、父が亡くなってもう丸4年です。今年の個人友人宛の年賀状には、簡単な近況を交えました。

2025年12月13日

_ [computer] Vinicaのダウンロードデータを整理してみました。

10月末のVinicaの終了後に、それまでのアップロードした画像や感想、それから紐付けされたワイン名などのデータを一括でダウンロード出来るサービスがありました。私も申込みしまして、Vinica終了後、自分の分のデータをダウンロードしました。登録アカウント関連データの一括ダウンロードと言っても、その内容がどういう形式になっているのかなどの事前情報全く無く、一抹の不安もありました。ダウンロードデータを展開しますと、テキストの投稿データはCSV形式になっていまして、アップロード画像はまた別のディレクトリに入っていました。ダウンロードした圧縮ファイルを展開すると、こんなファイルやディレクトリになります。

images (画像だけ入ったディレクトリ)

posts.csv (同定したワイン名や、感想などのテキストのみの投稿データ)

user.csv (ユーザデータのみで、小さい)

ディレクトリimagesには、6桁から7桁の数字だけの名前のサブディレクトリが沢山入っていて、その中にアップロードした画像ファイルが入っています。どうやら投稿件数だけ、サブディレクトリは有るようです。ただ、そのサブディレクトリ名の番号は、posts.csvのどのデータとも何の関連性も無さそうなのが問題です。よく見てみると、その順番だけは合っています。おそらく、画像データにつけられている番号は、Vinica全体のシリアルか何かのID番号かと思います。ただ投稿データposts.csvには、その番号は入っていません。投稿日とかと関連があるかと思いましたが、何も関係なさそうです。要するに関連しているのは、単にその順番だけです。

つまり、posts.csvのN行目のデータ(ワイン)の画像は、imagesディレクトリを名前順で表示したときのN番目のサブディレクトリの中に入っていると言うだけです。例えばposts.csvで100番目のデータ(ワイン)の画像を見るためには、imagesディレクトリの中で100番目のサブディレクトリを数えて同定し、そこの中のファイルを開かなければならないと言う事、いやぁ、面倒くさい!。なので、折角ダウンロードしたものの、今まで放置してありました。

何時までもそのままにはしておけないので、どうにかしようと取りあえずposts.csvの方をExcelで開いてみましたが、文字化けしています。データインポートでUTF8を指定して開くと見れましたが、所々行がおかしいです。よく見るとテキスト項目で、ダブルクオートの中で改行していのを勘案せず改行して、そこでデータが切れてしまっています。

Excelでのファイルの読み込み方をどうにか工夫すれば、きちんと読み込めるのかも知れませんが、面倒なのでここは最近使っているNotionで読み込んでみると、ちゃんとしたデータベースにしてくれました。ただ、画像と合わせるために、データの番号(行番号)が必要になりますが、Notionでは、連番を自動的に割り付けてくれる様なプロパティ(項目)は無いようです。

またしてもChatGPTに相談して、元のCSVのファイルにシリアル番号加える、pythonのプログラムを書いてもらいました。(本当は、この位自分で書けば良いのだけど、import csvは必要なのかとか、ちゃんと動くプログラムにするには少し時間がかかるよなぁ)

で、書いてくれたのが以下の様なプログラム、流石にちゃんと書けている、、でも、記録容量もメモリも小さかった昔の時代からプログラムを書いている私には、まとめて全部読み込んでから処理ってプログラムは、やっぱし書けないですね。これはいかにも今風。

import csv、、とは言え、2千行程あってもこれでちゃんと動くので(すごいなぁ)、出来あがったシリアル番号付きのCSVデータをNotionに読ませて、データベースにしました。

with open("input.csv", newline="", encoding="utf-8") as f: reader = csv.reader(f) rows = list(reader)

rows[0].insert(0, "No")

for i, row in enumerate(rows[1:], start=1): row.insert(0, i)

with open("output.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as f: writer = csv.writer(f) writer.writerows(rows)

次は画像データの方です。要するに名前の順にディレクトリ名をシリアルにリネームすれば良いのです。普通考えつくのは、名前順のファイル名リストを一端ファイルに出力しておいて、そのファイルに手を加えてリネームのバッチファイルを作る、と言う感じですが、簡単な方法は無いかとまたしてもChatGPTに相談しますと、以下の様なPowerShellのプログラムを書いてくれました。

動作確認用

Get-ChildItem -Directory |

Where-Object { $_.Name -match '^\d+$' } |

Sort-Object { [int64]$_.Name } |

ForEach-Object -Begin { $i = 1 } -Process {

"{0} -> NO_{1:D4}" -f $_.Name, $i

$i++

}

リネーム実行版

Get-ChildItem -Directory |

Where-Object { $_.Name -match '^\d+$' } |

Sort-Object { [int64]$_.Name } |

ForEach-Object -Begin { $i = 1 } -Process {

Rename-Item $_ -NewName ("NO_{0:D4}" -f $i)

$i++

}

短いですが、このプログラムは自分では書けませんね、、AI様々です。一応、1000番目の投稿データと1000番目の画像が一致する事、2000番目も、最後も、データと画像が一致する事を確かめました。 画像全部で3Gちょいあるので、それまでNotionに上げるのは難しいので(出来ない事はない様だけど)、以後更新が有るデータではないので、画像だけローカルでもかまわないかな、と思います。(一応、ChatGPTのお勧めは、「GCP:Cloud Storage + Firestore」らしいです)

2025年12月10日

_ [computer] Notionでのワイン記録、ChatGPTやNotionAIに相談しながらの試行錯誤

先の備忘録の記事の通り、Vinica終了後一時期vivinoを利用していたのですが、何か使いづらいのでNotionを利用して飲んだワインの記録を付ける様にしました。数日かかりましたが、Notion上で簡単なデータベース利用のページを作成しまして、とりあえず使える見通しがつきました。

ただVinicaやvivinoなどのサイトに、ユーザとして利用するのとは違って、Notion上でシステムを自分で作って利用するので、実際に使ってみて「あとこんな風にしたい、こういう事は出来ないか?」などと「出来ればいいな」が色々出て来ます。

昔だったら、「色々調べるのも面倒なので、とりあえず、まあこれでいいか」と言う所で止まっていたと思いますが、今はAI時代、やりたい事とかを気軽にAIに相談する事が出来ます。(元々、Notionを教えてくれたのはChatGPTですし)

まずは、新規にワイン画像をアップロードして新しいページを作った場合、自動的にその日の日付が入る様にしたい、と言うそれ程無理のない要件。Notionでの表示はギャラリー表示、表示順は日付順にするので、日付ぐらいは自動的に入れて貰いたいけど、プロパティの設定メニューを探してみてもそれっぽいのは出て来ません。ChatGPTに訊くと、一応返事は来るのですが、その指示通りのメニューや項目は出て来ません。この後の色々な事柄もそうなんですが、ChatGPTの回答には、実際にはその通りにならない事が結構多いので、そんな場合は素直に諦める事ですね。

他の方法として、テンプレートを作りそこで設定する事も提案で有りました。色々YoutubeでのNotionの解説も見ていた所、やはりテンプレートで設定していた様だったのでやってみました。ChatGPTやYoutubeとも実際はちょっと違いましたが、テンプレートを作ってそれをデフォルトにすることで、新規ページを作った時の日付を入れることが出来ました。

さて、次の出来ればいいな、です。vivinoとかの画像認識は当然出来ないので(もし出来ても、それほど使えないかも)、ワイン名は手で入力するのですが、そこはCellarTrackerやwine-sercherの検索窓みたいに、検索して選んで文字列を得たいものです。その方が表記に統一がとれるので、後日の検索とかも有利でしょう。

そんな事柄をChatGPTに訊いてみましたところ、暫く考えた後、CellarTrackerの検索窓を利用するのはどうも難しい事、でもその他の方法があると言ってきました。

ワイン名のデータを提供している所が、幾つかあるらしいです。データが多い一般的に有名な所では、LWIN(liv-ex.com)というところがLWINdatabaseと言う何万行ものワインのデータベースを提供しているるらしいです。「その様なデータベース、もしかしたら何処かに有るかも」とは思ってはいましたが、LWINの存在を教えて貰ったのは有難かったです。

さて、早速LWINからダウンロードしたワインのデータ(LWINdatabase.xlsx)ですが、これをNotionのデータベースとして利用する訳です。csvで無く"LWINdatabase.xlsx"がダウンロード出来たと報告すると、ChatGPTは「xlsxのままでアップロード出来ます!」と言い切っていましたが、現実はcsvに変更しなさいとNotionの方に書いてありました。

LWINdatabase.xlsxは24M程ですが、明らかに必要で無い列を消してみても、まだ大きい様でアップロード出来ません。Notionによれば5M以下でないとアップロード出来ない様です。そこで方法を相談すると、Excelでデータのフィルターと言う機能を使い、国ごとに分割してアップロードして、後で母体のデータベースに他のデータをコーピーすると良いと言う話でした。

Excel上で、まずスピリッツなどワイン以外の明らかに必要ない行データは削除して除外します。そして、国別のフィルターをかけてから全選択し、新しいシートにコピペします。ワインだけでもFranceはとても大きくて、更にリージョン分けで2つに分割する必要がありました。France以外は、USAとその他地区のデータに分けて、合計4つのデータにしてから各々CSVに変換しまして、何とかNotionにアップロードしました。

ChatGPTによれば、移したいDBの行を全部選択して母体のデータベースにコピーすれば良い、とか書いてありましたが、まず全選択が出来ません。「Notion は何万行でもコピーできます。」とも言ってましたが、出来ません。そこで最近新しく機能として加わったらしい、Notion内の"Notion AI"にも訊いてみましたが、その返答の通りにしても全選択の項が出てきません。仕方ないので再度状況をNotion AIに問うと、データの数が多いと全選択はできなくなるらしいです。

仕方ないので、今度はこのNotion AIにどうすれば良いか聞くと、母体のデータベースを開いてから「csv取り込み」で追加データを加えれば良いとありまして、その通り再度アップロードしまして、少しずつデータを増やしまして、フランスとイタリアのワイン名データベースを作成しました。

ワイン日記に新たな項目(プロパティ)を作り、このワイン名データベースへのリンクに設定すると、此処に文字を入力すると自動的にデータベースから検索したリストが出てきて、その中から選ぶ事で、統一の取れたワイン名が収得できます。素晴らしいですね。元のワイン名のデータを作って公開してくれている、LWINに感謝です。既に、csv取り込みでも時間がかかりますし、念のため複製を作りましたがとても時間がかかり、あまりデータ量が大きくなるとNotionも動きが怪しそうなので(ChatGPTはNotionは*万行まで大丈夫と言っていますが)、飲むのは既にフランスとイタリアが殆どなので、ここまでのデータベースで良いかなと思います。

さて、まだ先にやりたい事があります。一つの問題は、このリンクの項目はタイトルに出来ないと言う事です。そして、自動的に他の項目(例えばタイトルの項目)にコピーする事は、Notion内では出来ないとの事です。しかし外部のアプリを利用すると可能と、ChatGPTが教えてくれました。実は、NotionAIにも訊いて、"Zapier"と"Automate.io"を教えてもらいましたが、ここでNotion AI使用の無料枠が終わってしまいました。ChatGPTに引き継いで問うと、『Notion AIが Zapier や Automate.io を提案するのは、「代表的な外部自動化サービス」として例示しているだけです。Automate.io はもう使えない ので、、』とNotion AIへのゆるい批判も出まして、少し面白かったです。

次は、お勧めの"make.com"による自動化に挑戦です。これは、ChatGPTのガイド無しには無理っぽいですね。

2025年12月07日

_ [wine] 飲んだワインを、Notionで記録する事に

10月末で終了したVinicaですが、その代わりのサイトとして色々探してみた結果、vivinoで飲んだワインの画像登録と感想などをUPしていました。

11月中使ってみたのですが、どーも使い勝手が良くない!、画像認識がなかなか優秀なのは良いのだけど、それだって私が時折飲む様な古いワインには(当然ですが)対応していない。

その他のインターフェースも、実際使ってみても私にはあまり良いとは思えないので、ならばラベルの画像認識なんて必要ないので、インスタの様な一般的な画像とコメント登録が出来る所で良いのではないかと思い、携帯から画像を簡単に登録できる様なサイトは無いかとChatGPTに相談した所、(1)GooglePhoto、(2)Notion、を薦めてくれました。

そうかぁ、GooglePhotoでも良いのかぁ、と思いましたが、次候補のNotionは知らなかったので、少し調べた所、データベースも利用可能になっていて、とても良さそうです。

早速Notionに登録し、あれこれ使いながら、Youtubeでも解説をみて、この2、3日でとりあえずワインの記録に使える様にしました。

データベーストップのデータはワイン名で、当然自分で入力する訳ですが、後で利用するにはその表記に統一が必要かと思うので、自分流ではなく、「ワイン名」はCellarTrackerで検索した表記をそのまま移す事にしました。コピペではなく何らかの方法で自動引用したい所なのですが、それはちょっと難しそうです。

12月3日に飲んだのを一番に登録してみて、各部整形してまずまず使える様になったので、本日vivinoに入れてあった11月分を登録しました。今後は、このNotionでのデータベースに登録してゆく事になります。

まず画像のみをスマホから新規登録しておいて、後からその他情報をPCから追記する事になります。データベースになっているので、ワイン名の入力に統一があれば、それで検索できます。まぁ、そんなのが役に立つのはデータが蓄積された少々先の事ですが、もう66、まずそれまでもつのか、、って事はあります。Vinicaのデータももらってあるので、これを移植できればそれも良いのですが、そこまでする意味が有るか?、って事も、またありますねぇ。

そこで考えてみれば、この備忘録も2006からですから、もう少しで何と20年です。当時は最先端と思えた、このrubyでのプログラムですが、未だに使っている人はもう少ないかも知れませんね。(OSを何度か変更する要が有っても、その都度移植しているのも、なかなかかも知れません)もし続けられない何かが出て来て、またNortionにも慣れてたら、こういうサービスへの移行も考えるべきでしょうか。

2025年11月23日

_ [wine] デュランドの模倣品を買ってみました。

ずっと以前から有るワインのコルク抜きのツールの一種で、2つの爪をコルクと瓶口の間に差し込み、挟んで回しながら引っこ抜くのがあります。昔「バトラーズメイト」と言う名で売っていた事を憶えていますが、最近そういう商品名のは使わない様です。英語ではツー・プロング・ワインオープナーと書かれている事が良くあります。

私も普段はラギオールとかのソムリエナイフを使いますが、古いワインには、コルクが瓶と固着してしまっている事が時折あって、そういう場合には、こういうツールが必要となります。

普通のソムリエナイフで古いワイン(今ですと1980年以前)を開けようとすると、だいたい途中で(下1/3から1/4位)でコルクが切れてしまいます。その場合、まず抜けたコルクの上部だけ取って、残りをまた慎重にスクリューをさして抜くと、コルクを落とさずにキチンと開栓できます。そこら辺りは、まぁ経験です。

それが、さらに古いワイン(概ね70年以前)となると、コルクが弱くてボロボロになってしまう事があるので、コルク屑を落とさずに開栓するのが難しくなるケースが良くあります。

プロング式のオープナーを知った時、「古いワインでは、爪を差し込む時コルクが引っ込んでしまい使えないけど、スクリューでコルクを支えてから、プロングを差し込み挟んで引き上げれば綺麗にコルクが抜けるんじゃないか」、と思った事がありました。ただそれには、低い頭のコルクスクリューが必要なのと、普通のプロング・オープナーでは爪の長さが足りないと言う事があって、単なる構想だけで終わっていました。

それから暫くして、知り合いからデュランドと言う、以前私が構想していた通りの古酒用のオープナーが有るよと教えて貰い、すぐ海外から購入しました。私の生まれ年のワインの様に、60年以上経っている古いコルクも、デュランドを使えば問題なく開栓できますので、以来ずっと使用しています。

ただ、ソムリエナイフへの愛着も有るので、概ね1970以降のワインは、コルクと瓶が固着していないかぎりソムリエナイフで開けています。

先日、別の場所でも使うかも知れないと言う事で、デュランドをもう一個購入しようとしましたが、アマゾンで3万3千円です。昔みたいに、海外から直で買うともう少し安い様ですが、そこまでの手間とリスクを取るほどでは有りませんので、その値で購入しました。

その折検索すると、デュランドの模倣品と思われる品がアマゾンで何種類も出ています。当然ながら、中華コピー物。値段は数千円から1万円を超える物まで、各種有りますね。あまり評価が付いていないので、人柱的に一番安いと思われる3千円位のを試しに購入してみました。オリジナルのデュランドとは、何と約10倍と大きな価格差があります。

届いた物を見ましたが、価格の割にはキチンと出来ています。画像左がオリジナルのデュランド、右が今回購入した中華模倣品です。懸念した、プロング(2つの爪)もまぁまぁです。プロングの長さが足りないと古いコルクには使えないので、購入前の当初の懸念は、長さとその強度でした。

比べた所、長さは同じか少し長いくらいで、問題ありません。強度は、デュランドに比べて流石に少し劣る様で、爪の「ソリ」も少ないようですが、全く使えないという事は無さそうです。

一方スクリューの方は、オリジナルに比べるとターンが少なくて、全長は若干短めですが、こちらはコルク保持だけの役なので大丈夫でしょう。スクリュー頭は、少しだけ高いですが、問題となる程では無いと思われます。

試しに昨日75のラスカズを開栓してみましたが、普通に使えました。でも、爪のソリが弱いので、コルクに刺さってしまう事が有る様です。後は耐久性がどうかと言う所です。

家で古いワインを開ける場合は、迷わずデュランドを使うのが良いでしょうが、この手のオープナーを外に持ち出す必要が有る場合には、これも役に立ちそうです。(デュランドを酔って失ってしまうとショックですから)

2025年11月04日

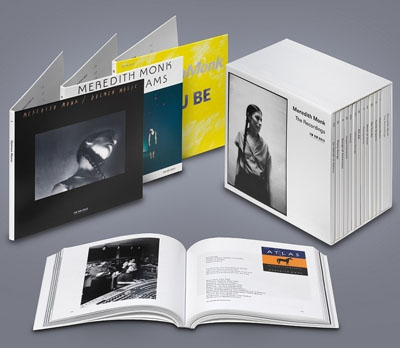

_ [music] Meredith Monk - The Recordings

「Meredith Monk - The Recordings」と言うボックス物のCDが出ている事を知りました。

メレディス・モンクの80歳の記念ボックス物で、2022に出た限定物らしいので、「殆ど既に持ってる筈だけど、」と思いながらも、ほぼ条件反射で購入してしまいまして、本日届きました。

届いて内容のCDを見てみますと、殆どでは無く、全部既に持っていましたね。

初めてメレディス・モンクのCDを買ったのは、おそらく82年か83年の頃で、ドルメン・ミュージックでしょうか。今は無き、六本木のWAVEのレコード売り場で、何も知らなかった筈なのに、何故か手にして何故か買ってしまいました。恐らく、店員の添え書きが有って、それを読んでの事かも知れません。当時のここらのレコード店の店員さんは、本当によく知っていましたから。

以来、一応新しいのを見かける度に買っています。内容傾向は本当に様々なので、聴き返す事がまず無い様なCDも結構ありますが、彼女のその才能は、疑いようがありません。

前衛過ぎて聴きづらいのもありますが、一番何度も聴いたのはBook Of Daysでした。メレディス・モンクが作った映画の付随音楽集なので、ずいぶん聴きやすいです。数年後、そのBook Of Daysのビデオを見つけまして、念願だった映画見ましたが、これもまた、繰り返し見る、私にとってとても大切な映像作品となりました。

何時だったか、Facing Northを出した頃日本で公演があり、たまたま東京に居まして、当日券に並んで公演を聴いた事が有ります。

最初、初めて生の彼女の歌を聴いたとき、声の美しさにとても感動したのを良く憶えています。演目はそのFacing Northでして、これは珍しくたいそう単調な演目で、私はずっと寝ていた様な気がします。

2025年11月01日

_ [computer] 昔買った、30インチモニタ(2560x1600)の電源交換

2Fのメインのモニタは50インチのTVと共用ですが、サイドで使っていた昔買った30インチのモニタが、暫く前から、電源投入時から5分くらいスイッチの入切の様な、カチカチという音がしてまともに映りません。

このモニタ、解像度はWQXGAになるのですが、その最初期の頃の製品で聞いた事も無いCrossOverと言うメーカー(多分韓国製)の物です。その後に買った同じ規格のDELLのモニタとかは、先にもう壊れてしまっていて既に手元にありません。DELLなんかと比べると作りが洗練されていないのであまり使わなかった事も有り、未だに使えていたのでしょうが、これももう寿命かと思い新しいPhilipsの31.5インチのモニタを購入しました。

外形の寸法はほぼ同じなのですが、解像度は既に4k2kになっています。ただ昔と違って、この大きさで4k2kでは見づらいので、仕方なく125%表示にしました。なので以前に比べて、ちょっと細かくなったかなぁ位で、それほど変わりません。

古い方のモニタですが、取り出してきて動作を調べてみると、付属の電源アダプタからそのカチカチ音がしています。通常TVもそうですが、モニタも電源内蔵が普通当たり前なのですが、このモニタは大きな電源アダプタが付属していまして、どうやらその電源アダプタ(スイッチング電源)が不調なようです。

電源アダプタだけ調べてみますと、24VDC出力なのですが、カチカチと音がする度に20Vと24Vが交代しています。書かれてあった規格は24V7Aだったので、探しますと24V10Aの電源が3千円以下で売っていましたので購入しました。アダプタのプラグが4ピンでちょっと特殊だったので、既存のを持ってきて電源を交換しますと、問題無く使用できました。

結構厚みがあるし、また重いし、電源はアダプタで別付けだしで、あまり印象の良くなかったこのモニタですが、普通ならもう諦めて廃棄する所を、電源が別になっていたおかげで寿命が延びた気がします。恐らく、一般の不調になってしまったモニタやTVも、原因が電源にあるケースはかなり有ると思いますが、普通のユーザーが分解して内部の電源を交換する事はあまりないですね。(私でもやりません)

2025年10月31日

_ [wine] Vinica サービス終了

10月末をもって、Vinicaが終了しました。

サービス終了のアナウンスが有ったとき、まぁ仕方ないかなぁ、と言う印象でした。無料サービスであって特に何の物販をしているわけでもないので、このアプリを運営しててどの様な収益があるのか、ちょっと心配にはなっていました。

すぐ、代替えを考えましたが、なかなかこれと言ったサービスが見当たりません。飲んだワインを記録してコメントも書けるアプリはあるのですが、自分の試飲日記風には出来ない感じです。Vincaでは、ワインの銘柄をクリックすると、そのワインを自分が過去に飲んだ記録とコメントが出て来ます。また、時期を指定すると、その期間に飲んだワインとコメントが見る事が出来ます。

私の場合、これが結構役に立っていまして、「久しぶりに飲んだ」と思い込んでアップしてみると、実はつい3ヶ月前にも同じのを飲んだいたことが判ったりとか、また、これは概ね1年ごとに飲んでるなぁ、などと判ったりしまして、助かっていたのですが、、

とりあえずはvivinoかなぁ、と言うところですが、写真が1枚しか登録できないのでインポーターの記録が出来ないし、当然、ヴィンテージ表記や、古いワインの状態などの記録も出来ません。

Vinicaは画像認識がイマイチ、とか思っていたのですが、こうやって他と比べてみても、とても便利な良いサービスでしたね。サービス終了はとても残念です。でも仕方ないです。