2025年07月16日

_ [computer] Keychron V3 Max キートップ交換

しばらく前に、Keychron V3 Maxと言うキーボードを購入しました。2.4G無線接続が可能な茶軸メカニカルJIS配列キーボードであり、筐体も打ちやすさを追求した物で、現時点で最良と思える物でした。ただ、実際に使ってみると、キートップ上面が小さく丸まっていて、何だか少し気になるのです。この形状は「OSAプロファイル」と言うのだそうです。

昔の高級タイプライターって、こんな感じのキートップだった様な気がします。Keychronも、もしかしたらそれを標榜してこのOSAプロファイルのキートップにしたのかも知れませんが、私には普通に四角くくて面積が広めの方が打ちやすいです。(こちらは、ASAプロファイルと言うらしい)

このキーボードは、ホットスワップと言ってキースイッチから交換できるので、(有線である事が唯一の欠点だと思っている)現在一番気に入っているiKBCのキーボードをもう1台購入して、スイッチごとキートップも交換しようかと思いましたが、PBT2色成形のJIS配列のキートップ(キーキャップ)がFILCOから出ているのを見つけたので、そちらを購入しました。

本日届いたので、早速キートップを交換してみました。事前に、写真でスペースキーの大きさも同じである事は確認してあったので、問題は無いかと思っていたのですが、スペースキーを交換すると、キーが動きません。

スペースキーの様にサイズの大きなキーは、キースイッチの他に、支える為だけの小さなスイッチの様なのが有って、それも差し込んでキートップを支えているのですが、どうやら、スペースキーの左右に有るそのサポートの差し込み位置が微妙に違うみたいで、一応FILCOのキートップでも押し込めるのですが、動きが悪く、まともに使えません。他のキーは問題ありませんでしたが、スペースキーの交換だけは無理でした。

それでも、その他のキーの交換には問題は無く、また、スペースキーに限っては、元のキートップもFILCOのもほぼ同じ形なので、実使用においてはほぼ問題はありません。キートップを交換して、本当に良くなりました。FILCOのキーキャップセットも、結構高かったのですが、交換して良かったです。ただ、交換できなかったスペースキーだけ青基調なので、そこだけ色が違うのを少々違和感に感じる事もあります。

現在、Keychron2.4G無線接続で使用中ですが、まず内蔵バッテリーでどの位持つかです。前任のLogicool Signature K855は単三2本でしたが、もう電池駆動であるのを忘れるくらい省電力です。流石に、LogiBoltと言うプロトコルを売りにしているだけの事は有り、この無線接続の精度は有線接続とほぼ変わらず、とても良いです。暫く使っていなかった状態からキー入力した場合の反応は、2.4Gでしたらこの機種でもそれほど気にならないのですが、その最初に押したキーが、Ctrlとかの場合はそのキーを取り逃がしてしまいます。つまり、マウスでエリアを選択し最初にCtrl+Cを押した場合、その領域のコピーでは無く'C'になってしまいます。Logicoolの場合は、そんな事無かったと思います。

そう言う意味では、この無線技術を持つLogocool Signature K855を改造したい気もしますね。実際に、キースイッチを交換できる様にする為、ホットスワップ仕様に改造する記事を見ました。私もやってみたいですが、何だか勿体ないなぁ、、

追記:Logitechの無線規格ですが、以前から有るunifyingと同じく、LogiBoitもてっきり独自の2.4Gだと思っていたのですが、調べてみたら「Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー」を使用してるとの事でした。通常のBluetooth接続のキーボードは、スリープからの復帰が遅くていらいらするし、BIOS画面では使えないとかあるので、はなからBluetoothでは駄目だと思っていますが、専用レシーバを使うLogiBoltは違う様ですね。

2025年07月13日

_ [audio] DAC移動によるラック小再編&リスニングルームの機器一覧

Cyan2を購入したので、主にリスニングルームや電気工作部屋として使っている部屋の、ラック内の機器の場所などを若干入れ替えました。Cyan2とSagraDACとの入れ替えですが、サイズが大きくなったので、その他の機器も配置換えになりました。

その他の機器は、SX-8000を設置した以外は、10年以上あまり変わっていませんが、この機に2025年7月時点でのラインナップを記載しておきます。

レコードプレーヤー:Micro SX-8000, SAEC WE-407/23

CDプレーヤー(1):SONY CDP-701ES

CDプレーヤー(2):STUDER A730

DAC(1):Holo Audio Cyan2+Singxer SU-2

DAC(2):TEAC UD-701N

チューナー:SONY ST-S222ESA

プリアンプ:Aurex SY-88, PASS ALEPH-P

メインアンプ:UREI 6300, Musical Fidelity A370-2

天板の3台の機器は、電源の品質測定の為の計測器ですが、暫く前から、歪み率計が動作しなくなっていまして、既に電源も外してあります。

DAC以外は、この所長らく変わっていません。それ以外では、今後チューナの入れ替えが有るかも知れませんが、あとの機器は壊れて修理不能にならない限り、もう変わらないかも、です。

MusicalFidelityは冬期のみの使用で、暖房補助の役割もしています。SX-8000を再稼働させてから、プリアンプはフォノイコが付いているSY-88ばかりになっていまして、ALEPH-Pの出番がかなり減っています。隣の棚には、メンテしたナカミチ700や、The PowerやSpectralのプリも有るのですが、今のところ出番がありません。ちょっと勿体ないですね。また、この部屋には、ワークベンチでの電気工作中専用のサブシステムも有ります。

ほぼオリジナル状態のCDP-701ESやA730が、未だに正常に作動しているのは、なかなか珍しいと思います。共に、亡き父親が購入し所有していた機器です。A730は販売店でももう修理不能と言われたらしいので(それまで何度か修理に出したらしい)、私が引き受けて各部清掃やメンテなどで何とか復活させました。CDP-701ESは、当時既に使っていなかったのを貰いましたが、時折調子の悪い時が有りながらも、まだ何とか動いています。両方とも、今後いつまで正常作動するかは不明です。(1、2ヶ月に一度は動かす様にしています)

しかし通常は、自作の10Mルビジウムクロックを受けた、2台のDACからの再生がメインです。それぞれサイドの2台のミニPCからUSBで接続して、ネットラジオや家のNASの音楽データを再生しています。

画像はありませんし、ここ暫く変更も有りませんが、ついでにスピーカーシステムも記しておきます。

スピーカー(1):UREI 813 + FOSTEX GS90A

スピーカー(2):Quad ESL

スピーカー(3):Krell Resolution 1

スピーカー(4):Westlake Audio BBSM-10

自作の保護機能付きのSPセレクタを使用して切り替えています。ESLは、使用前に数時間ほど通電しておく必要があるので使用頻度は少ないですが、それ以外は割と均等に使っています。

_ [audio] リビングのオーディオ機器

上記に工場2Fの使用機器一覧を載せたので、この際リビングと書斎のオーディオ機器一覧も載せておきます。どちらも、新しいDAC以外は10年以上変化無しになっています。もしかしたら、今後最後まであまり変わらないかも知れません。

SP(1):UREI 813BX + FOSTEX GS90A

SP(2):DALI Skyline 2000

SP(3):Westlake Audio BBSM-6F

PreAmp:Spectra DMC-10, PASS ALEPH-P, GAS Thaedra

MainAmp:SAE A1001, SUMO The Power, Krell KSA-200

Player:Micro BL-999 + SAEC WE-407 + DENON HA-1000

CD:Theta Data basic(Transport) + Theta DS Pro prime II(DAC)

MD:SONY JA333ES

DAT:SONY ZA5ES

DAC:Pioneer N-70A, Apogee Rosetta 200, Gustard R26

アンプのラインは、DMC-10 & A1001, ALEPH-P & ThePower, Thaedra & KSA-200 の3系統になっていまして、最初の頃は、夏期がA1001、間の時期がThePower、冬期がKSA-2000としてきましたが、ラインを変更するのがだんだん面倒になってきまして、最近はDMC-10+A1001しか使っていません。それで不満が無いからなんですが、KSA-200は時折聴きたくもなります。でも、熱くなるのでほぼ使っていません。

アンプと違いスピーカーは自作切替機を使っていますので、Skyline2000が少し頻度が少ないくらいで、割と均等に使っています。

MDやDATもまだ再生可能にしてあります。実はDCCも置いてありますが、それを含めて最近使っていないので、正常に動くかどうか不明です。CDトランスポートのThetaは、ローディングとかの機構がゴムベルトで無く歯車の様で、以前ガチャっと音がして動かなくなったので見てみたら、歯車が割れていました。歯車を直す事は考えず(実際にはまず無理)、トレイ前面に取っ手を付けて、ローディングを手動でやる事でちゃんと動いています。

現在音源としては、ほぼ100%がPCに繋いだDACからで、上記音源ソースの機器と共に、レコードプレーヤーのBL-999も、殆ど使っていません。確か、ヘッドアンプのHA-1000の内部リレーの接触が悪くて、何度も入り切りを繰り返さないと音が出なくなっていたと思います。

場所は広めなのでSPなど結構立派なシステムですが、リビングなので音を出すのは、休日で家人が他に誰も居ない時間帯限定です。月に二度くらいでしょうか。

_ [audio] 書斎(もどき)のオーディオ機器

SP(1):Celestion 3

SP(2):Westlake Audio Lc6.75

HeadPhone:STAX SR-Σ(Pro仕様), STAX SR-L300 Limited, AKG K1000, Sennheiser HD600

PreAmp:YAMAHA C-1, Accuphase C-230

MainAmp:YAMAHA B-1, Lo-D HMA-9500, SAE MARK XXX1B

CDTransport:Classe CDT-1

FM:KENWOOD KT-880F

DAC:NT-505, Gustard A22, Apogee MiniDAC 192, XI Audio SagraDAC

ここは毎日比較的長く居る場所でありながら、音楽を聴くには肝心のスピーカーの設置場所などに制限があって、今までデスク上のSPは何度か交換しました。結局ウェストレイクのブックシェルフを探して、このLc6.75になりました。TVも有るので、これ以上幅の有るSPが置く事が出来ないのです。Celestion3は、相当昔に私が新品で買った物。このページに列記のスピーカーやアンプ等々は、殆どがオークションなど中古で買った物ですが、DAC以外で新品で買ったのはこれぐらいかも知れません。以来ずっとサブで使っていますが、なかなか良いスピーカーじゃないかと、最近見直しています。音楽はウェストレイクで、TVはセレッションで聴いています。

ここにはヘッドフォンも有ります。以前、子供がまだ小さくて近くで寝ていた頃は、ずっとヘッドフォンでした。最近はあまり使わないのですが、自作SPセレクタの3、4に接続してあります。

ここもアンプは季節によって変えていまして、冬期がC-1 & B-1、間の時期がC-230 & HMA-9500、夏期は当初バッテリー使用の他者自作プリとMARK XXX1Bでした。思い返せば、よくあの重いB-1をこんな所に設置できた物です。C-230は、安いのでつい入札したらそのまま落札ししまった物。思いの外綺麗で、動作確認の為設置したら、そのまま居着いてしまった感じです。寒い時期の重量級アンプになるとそれなりに良くなるし、ライン変更もリビングに比べてそう手間では無いので、季節ごとに変えていましたが、その誰かの自作のバッテリー使用プリとSAEの相性があまり良くないので、最近は夏期もプリはC-230を使っています。

ここで使用のCDトランスポートClasseも、最近トレイの動きが駄目になりまして、リビングでのCDTと同じく手で開閉をいしていますが、うまく作動しない事もあります。両方とも、開けて内部を見たところ、CDの機構自体はフィリップス製のスイングアームの様です(具体的に、CDMの何番かは判らない)。やはり気に入るのは同じ様な機種の様です。しかし既にCDを聴く事はあまりなく、新しくCDを買ったとしても、すぐリッピングしてCUE+FLACにしてから聴いています。

少し前までは、CS衛星デジタル音楽放送と、衛星USENのラインも有りましたが、CS衛星デジタル音楽放送は放送終了、USENもほぼ聴かないので解約しました。ここではTVも有るので、主に予約録画した番組も視聴しますが、その他は余所と同じで、PC接続のDACによるネットラジオや、音楽ファイルの再生が殆どです。

_ [audio] 事務室のオーディオ機器

SP(1):Urei 809

SP(2):KRELL LAT-2

PreAmp:PASS ALEPH-L

MainAmp:SAE 2400L

DAC:OPPO Sonica DAC

仕事場なので、仕事以外の事はここではあまりしない事にしています(居眠りぐらいする事は有るかも、ですが)。以前は常に音楽をかけていましたと思いますが、最近は音楽もほとんど流さなくなりました。アンプに電源を入れるのも、週に1度くらい、希になっています。

アンプのSAE 2400Lは何度もケースを開けて手を入れて、やっと根本的原因が判明し修理出来たアンプで、他のSAEの大きなアンプも有るのですが、思い入れもあるのでずっと使っています。反対側の机の上には、使っていないFOCAL MicroUtopia Beが有ります。設置当初は音が出る様にしてたのですが、全く使わないので既にスピーカーケーブルも外してあります。それも含めてSonicaDACを買って以来、ずっと変更なしです。

2025年07月05日

_ [music] アーリドラーテ歌劇団第11回公演 ヴェルディ:「エルナー二」(新国立劇場 中劇場)

東京に出る機会がありまして、コンサートを探してみましたら、上記の様なオペラ公演がありましたので、見てきました。

まず、恥ずかしながら、この「アーリドラーテ歌劇団」を知りませんでした。パンフレットを読みますと、2011年から毎年の様にヴェルディに特化したオペラ公演を続け、今回で11回目の公演となるようです。

主催者は山島達夫さんと言う方で、読んでみますと、この方の(人生をかけた)努力によって、オペラ公演を続けている様です。素晴らしいですね!。指揮者も山島さんです。

オペラ、ヴェルディのエルナーニ、後ろの方の席でしたが、この辺りはちょっと空いていて、とても楽しめました。

私が若かった頃とは違い、最近の日本人歌手のレベルの高さは、まずまず知っていますので、期待はしていましたが、その通りでした。

加えて、演出や舞台も結構良かったです。

新国劇の中劇場は初めて入りましたが、ここはとても良い劇場ですね。舞台も「ステージエレベータ」が有ったりと、なかなか素晴らしい。

舞台装置は簡素ながら、衣装はとても豪華で華やか、演出も正統オペラが前面にでる真っ当な物。決して予算潤沢で無いのでしょが、バレエもちゃんと入ったり、本当に立派な演奏(オペラ)でした。

一つだけ気になったのが、タイトルロールのテノールの歌唱。声は立派な声が出ています(多分)、音程もしっかりしているのでしょう(多分)。でも、歌唱全体が白痴っぽく感じられます。歌に知性が全く感じられません。いや、エルナーニに知性は必要ないかもですが、英雄的なところや、自身の誇りの様なのも、何も感じられなくひたすら幼稚っぽいです。経歴は出演歴も含めてとても立派です、、どうしてでしょうか。オペラの終わりの方になると、少し気にならなくなったので、凄く緊張していたのかも、ですが、それにしても、です。

唯一のメイン女声と言える、エルヴィーラ役の「ともちゃん」はとても素晴らしいです。他の男声陣も、とても良かったです。

2025年07月01日

_ [audio] Holo Audio Cyan 2 DAC 届きました。

朝、Mailを確認すると、Holo Audioのショップである Kitsunehifiから、暫く前に注文したCyan2が発送されたとMailが届いていました。

注文する画面で、受注生産なので何週間かかかる、と但し書きされていたので、1、2ヶ月はかかるかも、と思っていましたが、半月ほどでした。UPSの荷物番号があったのでリンクをたどりましたが、該当が無いという事なので、まだ受付前かな、UPSなのであと1週間弱で届くかなぁ、などと思っていましたら、何とその日の昼前に届きました。

事の発端は、先日購入したSMSLのDAC。なかなか良かったので、各社(お手頃な価格の中華DACだけなんですが)の新しめの製品を見ていましたら、昨年発売のTopping Centaurusと言うR2RのDACを見つけました。

この所、各所からかなり安価で出ているR2RのDACとは違って、これはHolo Audioのコラボの元のDACとの事。Holo Audioはそれなりに高価だったのですが、これは新機種でほぼ千ドルという事なので、R2Rなら既にSagraDACやGustard-R26を使用中であるものの、そのTopping Centaurusのレビューとかも読んでみました。で結局、それならCentaurusより少し高いけど、やはりHolo Audioの一番安いCyan2(約$1200)が良いんじゃないか、と言う結論になりました。

そんな流れで、久しぶりにショップのKitsunehifiを見てみますと、ショップのデザインががらりと変わっていました。それに、以前は各製品、より厳選された高級部品を用いたチューンのレベルで1、2、3とかが有ったと思うのですが、それが無くなっていました。Holo Audioを検討する人は、普通一番良いレベル(確かVer.KTEとか言ってた様な気がする)のを購入すると思うので、あまり意味が無かったかもです。

最近の$1200は約20万円なんですね、先にその日本円を意識すると買わなかったかもですが、そんなこんなで、ちょっとした経緯もあって、ついつい注文してしまったのでした。

いきなり届いたCyan2ですが、夜に早速動作確認しました。HPから入手したドライバで、DSDも問題なく再生できました。流石に音は良い様に思えますが、小一時間ぐらいしか聴いていないので、本当の所はまだよく分かりません。

Holo Audioの先の機種、たとえばSpring3などと比べると、Cyan2は画像で見ただけでは小さく簡便に作られた廉価版で、SMSLやToppingあたりの機器と見た目あまり変わらない感じもするのですが、実物は結構重く(結構大きなトロイダルトランスを使った電源になっている)、筐体もかなりしっかりしていまして、遙かに高級感があります。ただ、底板の足が、100円ショップで売ってそうな、透明な半球型ゴムを貼り付けてあるだけなので、そこをどうにかしたい人は居るかもです。(私は、あまり気にしませんが)

以前、どっかで最初にCyan2を見た時、(入力セレクタも無いし)なかり簡略化されて見えまして、すぐ選択枝から外していたのですが、それは早計だったと言えます。むしろ、Spring3並でありながら、本筋以外の機能を極限まで抑えて、出来るだけ安く仕上げたDACと言えますね。

追記: 使っていなかったGustard U16を用いて、I2Sで接続して聴いてみましたが、とても良いですね。CDPは、古いSONYのCDP-701ES(積分型DAC使用との事)がとても気に入っている事などから、実は私はNOS(ノン・オーバーサンプリング)が好きなのかも知れません。

ちなみに、U16は、Gustard A22に繋いでみた所、暫く聴いていると音が途切れると言う症状が出て、色々試しましたがドライバなどでは直らず、結局使用を諦めて居ました。U16の評価を見ても、同様なトラブルはとても多い様で、ファームウェア更新では改善できないので後継機のU18を出したのではないかと、思われます。

以前SagraDACに使っていた時も、つい先日SMSLのDACに繋いだ時にも、特に問題は無かったのですが、今回、アルバムの終わりの方で時折音が途切れる様になりました。試しに再生ソフトで4倍アップコンバートしてみると、途切れなくなりました。理由は、不明です。で、その後設定を元に戻しても、不都合は再現されませんでした。再生ソフト(foobar2000)との絡みだったのかも知れません。どちらにせよ、今後もう音途切れが出ない事を期待します。

2025年06月29日

_ [audio] S.M.S.L D1 届きました。

安い中華DACを色々見ていましたら、ROHMのDACを搭載した、安価なDACがSMSLから出ていました。

ロームのBD34352EKVを搭載です。以前からロームのDACも是非聴いてみたかったので(単なる興味本位です、実際の所、私に違いが判別できるとは思えません)、ほぼ1万円と言う事も有って「試しに買ってみても良いかも」、と思いましたが、その時は売り切れでしたので、暫くリストに載せていました。

先日、販売になっていましたので、使い場所も未定のまま購入。海外からの配送でしたので、10日ほどかかり、先日届きました。

ネガティブな評価も有りましたが、早速動作確認したところ、USB接続のみですが特に問題はありませんでした。音質の善し悪しは、まだ良くわかりません。

一応、USBのバスパワーだけでも動作します。DSDと表示されている所を、電源ON-OFF表示にも使っているらしく、繋ぐと表示のDSDの所が赤く光って、これが待機中(電源OFF)の状態の様です。右側の電源SWをチョンと押すと電源が入り、選択されている入力の場所が白く点灯します。ちなみにDSD再生時は、DSDの所も白く光ります。

_ [audio] S.M.S.L RAW-HA1 届きました。

暫く前から、主にTV音声用(たまにはネットラジオ用)として、あまり熱くならない、安いデジタルアンプを探していました。

具体的には、TPA3255で1万円ぐらいの中華アンプを見ていた所、SMSLのこの新しい機種を見つけました。

シソーラスのDAC(CS43131)が付いている事も有り、3万円台後半と探していたのよりずいぶん高いです。日本語の評価が未だ付いていないので、心配でも有りましたが、アマゾンでリストに入れてある間に少し安くなったので、どうせ買うならと、注文しました。何だか最近SMSLばかり買っていますが、たまたまです。

届いてすぐ簡単な動作確認しましたが、問題ありませんでした。音質については、それほど聴いていないので、良くわかりません。

付属の電源ケーブルが短くて、実際には使えなさそうなのが残念です。

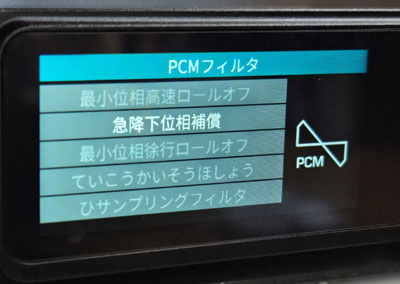

「設定」の項目で、言語を日本語に設定できるのですが、日本語表記があまりまともでなく、結構笑えます(最近では、珍しい)。

リスト表記で「ぎど」と出てきた時は、何の事か暫く考え込んでしまいました。またフィルターの選択枝も、これは何なのかよく判りません(なぜ途中からひらがなになっているんだろう?、最低でもAIに翻訳してもらえば良いのに)。すぐに元に戻しました。

2025年06月18日

_ [computer] SkyBarium Mini PC (Intel N150)が届きました。

先日、ネットのニュースで、上記の製品がセール価格から更に5千円引きの、1万5千円ほどで購入できるとの事で、(例によって、なんですが)安さに驚き、ついつい購入してしまいまして、先ほど届きました。

CPUは最近この様な手乗りミニPCで定番のN150で、そこは新らしさは有りませんが、大きさが完全に一回り小さいです。それに、イーサネットが2.5Gが2つになっています。高機能なルーターとかにすると良いのかも知れませんが、そんなスキルも無いし、それ以前にその必要性も有りません。

しかし、この性能で、Windows11Pro付きでこの価格、やはりOSはほぼタダと考え無ければ、計算自体が出来ません。どーなっているのでしょうか?

早速開梱し通電、ロゴが出た後画面が暗くなって、その後暫く待ってもモニタシグナルは出ているようですが、何も出て来ません。まぁ、こんなこと、パソコンやってれば結構良くある事なので、気を取り直して長押しで強制電源オフの後再起動。今回は、無事にWindowsの設定画面になりました。

最近Windows11では、ローカルアカウントでのセットアップは裏技を使わないと無理になっているのですが、何故かこの手の中華PCでは、ネットを繋げていないと何もしなくても普通にローカルアカウントでセットアップできてしまいます。便利ですね。

とても小さくて、ファンは付いているものの、少し離れればほぼ無音で、なかなか良いミニPCです。しかし、安さに惹かれ同様な中華ミニPCを購入する事、これで3個目です。N100のとN150の物、同じ様な手乗りPCを2個も今までに購入しています。全部2万円以下だったと思います。実はその他にももう1個同じ様なのを買ったのですが、色々サポートと連絡しても結局OSがまともに起動せず、結局返品した経緯もあります。

追記:気になるところを無理にあげれば、ストレージへのアクセス状況が判らないことです。こういうPCの場合、ストレージへのアクセス時、電源の表示インジケータが変化したりするものですが、それもありません。コストダウンの為には仕方ないところでしょう。付属品に、金属プレートがありました。取扱説明書には記載がありませんが、恐らくモニタ裏に取り付けるための金具(VESAマウント)と思われます。それと、短いですがHDMIケーブルも付属していました。

一通り確認後、WindowsUpdateを行いましたが、(毎度の事ですが)凄く時間がかかり翌日持ち越しとなり、先ほどやっと終わりました。Update自体は終わりましたが、まだWMI Privider Hostと言うプロセスが3、40%のCPUを使っています。これも、暫く放置でしょうか、、

毎回毎回思うのですが、WindowsUpdateするより、最新のヴァージョンをクリーンインストールした方が、絶対早い気がします。でもこういうコンパクトな少し特殊な機器は、手に入りづらい専用ドライバが必要だったりする事があるので、むやみにインストールし直し出来ないのが残念です。

2025年06月14日

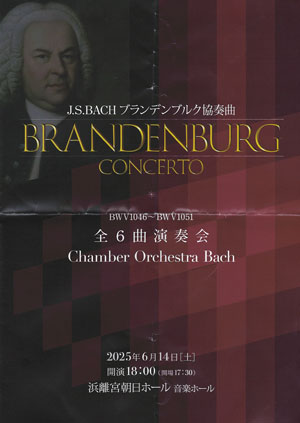

_ [music] バッハ:ブランデンブルグ協奏曲全6曲演奏会(浜離宮朝日ホール)

久しぶりに、12日より上京。東京に出たときは、要件がある日以外、まずは行けるコンサートを探します。あまりめぼしいのが無い場合に限り、夜どこか食べに行くところを探す事にしています。

12日夜は、娘と会って食事なのでコンサートはなし。13日は午後に演劇があったので、それを観て、夜は一人で和食屋さんへ。13日は、このコンサートが有ったので、チケットを取ってありました。

「ブランデンブルグ」、他に比べる事が出来ない極めつきの名曲だと思っていますが、実演奏では未だに聴いた事がありません。今回全曲を演奏してくれるので、楽しみにしていました。(ホールも、私の好きな浜離宮朝日ボールです)

演奏団体は、Chamber Orchestra BACHと言う名の団体で、元N響の井戸田さんがこの演奏会のために組織している様です。井戸田さんは、もう32年間も同様にブランデンブルグを演奏し続けているとの事です。素晴らしいですね。

演奏はとても見事なものです。本当に、本当に、ブランデンブルグ協奏曲って素晴らしいですね!。ライブで演奏を堪能し、改めてその曲に心酔しました。とびきりの名手の演奏家がかわりばわりに必要になるので、演奏は大変ですが、聴く方は変化もあってとても楽しいです。

第5番で、チェンバロがちょっと聴きづらく「映え」なかったのが少し残念です。楽器のせいか音が繊細で優しく、華々しいソロの技巧を見せる場面がハイライトなのですが、そこでも少し奥に引っ込んだ感じで印象が弱かったです。もちろん、演奏自体は素晴らしかったと思います。それと録音では普通に聴いていた2番のトランペットですが、あれ吹ける人は本当に凄いよなぁ、と実演奏を聴いて思いました。

2025年05月28日

_ [computer] pythonの dataclass

先の、納品書発行の手順を変更する試み、結局元のデータ入力のCのプログラムから書き換えることにしました。InformixのCのプログラムを書き換えてCSVでデータを出力し、それをpythonでExcelのファイルとしてみました。

すでに古典的形式とも言えるCSVでなく、最近流行のjsonや yamlも一応考えたのですが、「この程度のデータ受け渡しならCSVで充分」と言う結論です。それにCSVなら、そのままExcelから開く事も可能なので、何ならその後VBで整形と言う筋道も可能です(あまりVBは使いたくないですが)。ちょっと探してみましたが、jsonやyamlを直接Excelからは開くのは、今のところどうも無理の様です。

pythonのプログラムを書き換えていて、少し気になったのが、Excelの表に書き込む場合の位置の設定です。出力の書式を作ったら、各々その行番号と列番号が決まるのですが、各欄、行番号と列番号を各々別に定数で設定するのは何だかスマートではないなぁ、と言う気がしてきました。例えば

COL_A = 11

ROW_A = 22

・・・・

とかです。(昔はやっていましたが)

しかしながら、かといって

POS_A = [11,22]

みたいに、リストにするのも何だか変ですし、、

「Javaみたいな最近のプログラム言語なら、こんな事でもいちいち新しいクラスを定義してからそれを使うんだろうなぁ、pythonでは普通皆さんはどうしているのかな?」と思い、少し検索してみましたが、これと言った事例はすぐには見つかりませんでした、

そんな場合には、ChatGPT(サブスクで毎月利用料を払っているのに関わらず、殆ど使っていない)で教えてもらうのが一番と思いつき、久しぶりにログインして、チャットで訪ねてみたところ、見事に回答してくれました。

お勧めは、名前付きタプルを使うか、dataclassを使うか、との事です。どちらも全く知りませんでした。

AIに教えてもらってから、改めてそれはどんなものなのか、自分で一応調べてみまして、その結局dataclassを使う事にしました。

from dataclasses import dataclass

@dataclass

class CellPos:

row: int # 行番号

col: int # 列番号

こんな感じで、こんなclassを割と簡便に定義できるので、便利ですね。

2025年05月26日

_ [music] 谷山浩子・再現

おそらくこの1ヶ月間だろう、NHKラジオはみんなのうたで、あの谷山浩子の歌声を何度か耳にしました。とても印象深いので、一度目は多分「ああ懐かしい、やはりとても素敵」と思い返す位だったろうけど、2度3度と聴くうちに、「やはりとても良い、他の曲も聴き返してみよう」と思う様になりました。

高校時代から、音楽は主にクラッシックを聴いていたとはいえ、当時流行のフォークソング(既に死語?)も幾らか聴いていました。ただ、LPを買ったのは山崎ハコくらいでした。谷山浩子さんは、後に確か中古LPで初期の物を2枚、あとカセットを持っていた記憶がありまして、それなりに聴いていたはずです。ただCDは、一応検索しましたが、持っていないようです。

カセットは何処に有るか怪しいですが、LPは探せば出てくる筈ですが、今の時代とりあえず聴いてみたい歌はYouTubeで聴けるので、検索して懐かしい曲を色々聴いてみますと、、

・・ああ、そうですよね、こんな素晴らしく素敵な曲がありました、「風になれ -みどりのために-」。何故だか、何故だか今の今まですっかり忘れていました!。名曲集なんかでは絶対出てこない、素晴らしく魅力的な曲。私も、谷山浩子さんの歌、事前にも幾つも覚えていたのですが、この曲の事、忘れていました(CMで有名だったのですが)。

それと、そう、そうです、「銀河通信」もありました。インターネット以前のパソコン通信の時代に、ちょっと話題になったのを思い出しました。(曲自体は、更にそれ以前の物らしいですが)

「珠玉の名曲たち」と言ってはかえって普通に思えるほど、とても大切な歌たち。再び思い出す事ができて、本当に良かった。

追記:Youtubeで見た動画がどっかでのライブでの様子だったので、これって正規のメディア出ていないかなぁ、と思って探したら、DVDで出ていました。すぐ注文しまして、昨日届きました。

「1991 谷山浩子コンサート with ねこ森アンサンブル」です。とても良かったです、谷山浩子さんの歌声、とても素敵ですね。