2022年11月04日

_ [computer] 昔オークションで購入したPC-9821As2とAp2

PC98のDOS上でinformixにて、かなり手の込んだ業務用のソフトを書いて、長らく使用しています。informixはライブラリを使ってCからでもプログラムを書けるので、やりたい事を実現するために、かなりな部分をMS-Cで書いて、また98のハードを直接操作している所も多いです(若い頃は優秀だったよなぁ)。

PC98とDOSが廃れ始め、Windows-NTや、その後のWindowsに移行しようと、何度も試行錯誤。informixが無くなってからは、Paradoxや他のRDB、Oracleなども購入し試みましたがその度に断念し、結局全く使わず(勿体なかったなぁ)、ついに今に至ります。

既に新しいシステムに移行する気力はないよねぇ、で、もう60過ぎだし、このままPC98+informixで良いかな、と諦めの境地です。それで98エミュレータの検討も、ずいぶん前に既に済んでいるのですが、やはりプリンタやネットワーク環境の事も有り、実機で動かすのが一番です。世の中に、動いているPC98(とプリンタなどの周辺機器)が有る内は、何とか現状維持でやっていこうかと思っています。

当方使用のPC98も、もう何機種めでしょうか、最初は9801UV2で次がRa?、そしてここから9821になりまして、9821As2です。As2は市内のショップで購入しまして、そのときの事は幾らか記憶に有ります。確か23万円位したと思います。この後、使用がかなり少ないと見えるAp2をオークションで購入し、As2が不調になったので交換したのが、もう何時の事だったでしょうか?(15年くらい前?)

そのAp2も2014年位から、内蔵タイマーがおかしくなり、内蔵電池は交換したものの充分とは言えず、結局、暫く通電したままで置いてから(20分ほどすると内部タイマーが動き出す)立ち上げるという方策で誤魔化しながら、すでに8年以上です。考えれば、良くもっているなぁ、と言うところです。そして、少し前に立ち上げ時にエラーが出ました。調べてゆくと、RAMディスクの一つが作れなくなって居たのが原因でした。幸い、その容量を減らすと復帰しましたが、どこかメモリ関連で不調箇所が出た事が予測されます。

そんな事が有りながらも、現機はほぼ毎日なんとか正常に作動していますが、ずいぶん前にオークションで買ってあったAs2やAp2の状態を、一応確認してみる事にしました。両方とも、オークションで買って届いた時点でタイマーが動いておらず、そのまま物置の奥に置いたままになったPC98です。あまりチェックはしませんでしたが、現在の使用機の様に、暫く通電しておくとタイマーが動くようになるかも、です。

出してきたAsですが、立ち上がりはしますが、1時間おいても2時間おいてもタイマーは動き出しません。Ap2の方は、なんと電源が入らなくなっていました。少々落胆してまた仕舞い込んでいましたが、数日して思い直し、タイマーが幾らたっても動き出さないAs2は諦めて、こちらから電源ユニットを取り出してAp2と交換しました。交換した電源で復帰したAp2は、暫く通電しておくと内蔵タイマーが動き出しました。

これを機会に、万一の時の、即時の交換用の機器として仕立ててみる事にしました。予備のPC98としてはこの他、ずいぶん昔にV200やRa43やほぼ新品状態のCanBeを買ってあり、蔵の奥に入れたままですが、ソフトなどの環境は整えていませんでした。(これらの機器も、また様子を見ておかないと、既に動かない可能性もありますね。)

で、よく見ると、このAp2は何と5インチFDDモデルでした。流石に5インチのドライブは全て捨ててしまっています。使えないAs2は普通に3.5インチなので、電源に引き続いてドライブユニットも交換すれば良いじゃん、と思いAs2からドライブユニットを外して交換しようとしたら、良く見るとコネクタの大きさが少し違うではありませんか。この下の基板から交換する必要がありますが、98は最近のパソコンと違い結構周到な作りになっていまして、更なる分解も結構面倒そうなので止めてしまいました。

USBを使用する事が出来ない98を(Windowsなら使える拡張カードも有る様だけど、DOSでは無理)普通に使うには、プログラムやデータ転送用にイーサネット接続は必需です。イーサネットカードは予備として幾つか買ってありますが、それにはまずドライバやアプリが幾つか必要ですが、この5インチFDDの98にそれらのファイルを転送する適当な方法がありません。

それでSCSIディスクをつなぐ事を考えましたが、98用のSCSIのHDDドライブは、先日、「もう使う事は無いよな」と思い、捨ててしまったばかりです。現在使用中のRAID-Stationは、もし何か有っては困りますのであまり使いたくない事も有り、仕方ないので予備機として置いてあったRAID-Stationを持ってきましたが、中のHDDが死んでいたり、そもそも作動しない個体もあったりで、結構大変でしたが、何とか動かして、As2の方に刺さっていたSCSIカードを持ってきて繋いでみましたが、どうしても認識しませんでした。

では、内蔵IDEに直接書き込むか、と、HDDを取り出してきて、IDEからUSBの変換ケーブルを出してきてWindows機に繋いでみましたが、、読めません。変換ケーブルが機能していないのかも、と思いましたが、他のIDE HDDを繋ぐときちんと読み書き出来ました。それから調べてみますと、PC98のHDDのファイル構造は特殊で、普通では読めないらしいです。これにはちょっと驚きました、使用されていた時期などを考えれば、まぁそうかも知れないけど。それで、98のHDDに直接アクセス出来るソフトは無いかと探しましたが、USB接続した98のIDE HDDを読み書き出来るのは無さそうです。

いよいよ困ってしまいまして、ついにRS-232Cで接続してファイルを送る事にしました。検索するとRS-232CでPC98とファイル転送する記事も見つかりますね。リバースのRS-232Cケーブルが必要ですが、探してみたところ見つからず、でも代わりに98ノート(PC9821Ls13)との通信の為のRS-232Cケーブル(リバース)が見つかりました。よくこんな物、買ってあったものです。この98ノートは昨年液晶が死んでしまいましたが、幸い画像出力端子がありまして、外部モニタを繋げば使えます。結局、Windows10PC =(USB) => メモリカード => 9821Ls3 =(RS232C)=> 9821Ap2、となります、まぁ、面倒ですが、転送するファイルがドライバだったり、小さなユーティリティだったりなのでRS-232Cでも出来た事です。

必要ななのは、導入したイーサネットカードに対応したパケットドライバ、その上のTCP/IPのプロトコルを実現するソフトTEEN(TEENE.COM,TEEN.DEF)、そしてPINGやFTPなどのユーティリティです。今回、TEENと言うソフトを初めて知りました。そのTEENの上で動くFTPも、フリーの物が有る由。現状は、アライドテレシスのカードを使っていまして、それにアライドテレシスの製品版のPCTCPを購入し使っていますが、製品なので立ち上げにライセンスキーが必要だったりと、普通では複数箇所では使えない物です。フリーのソフトが有る事は、とても有難いですね。

イーサネットカードは、以前から使っているアライドテレシスの物が幾つか予備として買って有ります。また、今回参考にした記事ではメルコのLGY-98を使っていまして、オークションを見たところたまたま安く出ていたのが有りましたので、落札してすぐ届きました。まずはこのLGY-98でやってみて、次にアライドテレシスのカードで試してみました。今回古い機材ばかりですが、RS-232Cの通信は教えてもらった通りですんなりうまくいったのですが、パケットドライバのインストールの所で少しだけつまずいて、少々時間がかかりました。TEENの導入やFTPは特に問題なかったです。多分、すぐ忘れてしまうと思うので、簡単に手順を記述してきます。

[PC-9821Ls13からPC9821Ap2へ、RS-232Cにて転送]

まずRS-232Cを使用可能にする為に、共にドライバRSDRV.SYS をconfig.sysで組み込んでおきます。転送の送信、受信とも、copya.exeを使いますが、その前に通信の規格を合わせる必要がありますので、speed.exeにて合わせておきます(幾つか出てきますが、一番上のRS232C-0でOK)。私は、具体的には1ボーレート19200、キャラ長8bit にして、後はデフォルトのままにしました。バイナリ転送でしたら、受信側でファイル名の入力は必要ありませんが、テキスト転送の場合は、受信側も作成ファイル名を入力しておく必要があります(よく考えれば当たり前ですが)。まず受信側で実行して、それから送信側の実行を行いますと、転送が始まりました。

[パケットドライバの設定(メルコ LGY-98)]

ダウンロードしたドライバのファイルの中で、必要なのはLGYPKT.COM,MELCHK.EXEの2つです。まずMELCHKで状態をチェックします。エラーが出たらどこかまずいのでしょうが、私の場合正常診断でした。それだったの安心してしまい、パケットドライバLGYPKTの設定を説明書に書いてあったデフォルト数値通りの、

LGYPKT 0x60 3 0x00D0

にしましたが、これでは駄目だったみたいです(後のソフトでもエラーは出ないけど、繋がらない)。後で再度MELCHKを実行させて、表示をよく見ると、IRQは5となっていました。こちらに変更して、

LGYPKT 0x60 5 0x00D0

でちゃんと通信できました。

[パケットドライバの設定(アライドテレシス RE1000)]

ダウンロードしたドライバのファイルの中で、必要なのはRE1000PD.COM,CFGPD.EXE,ETHDIAG.EXEです。今回、カードの方の設定もポートアドレスを0x00D0にしてあるので、CFGPD,EXEでRE1000PDを修正して、そのRE1000PDを常駐させるだけですが、なぜかアドレスが合わないと、エラーになりました。仕方ないので、もう1枚のカードに変えると、うまくゆきました。その後、先のカードに戻してみたら、ちゃんと動きました。何が悪かったのか、不明です(接触不良でしょうか?)。

[TEENのインストール]

必要なのは、TEENE.COM,TEEN.DEF,PING,EXEです。PINGはチェックの為です。今回、98でTCP/IPのプロトコルを実現する、TEENと言うソフトが有る事を初めて知った事が大きいです。本当に有難いです。設定ファイルTEEN.DEFの内容を書き換えて、そのファイルへのパスを環境変数TEENに、例えば「SET TEEN="A:\TEEN.DEF"」の様に設定しておいて、本体TEENEを起動させるだけです。その後PINGで繋がっているか確認。OKなら、TEEN上で動くフリーのFTPも有るので、以後はFTPでデータ交換ができます。

追記: 以上のように各ネットワークカードのパケットドライバと、TEEN、フリーのFTPで作った環境ですが、今使用中の、アライドレテレシスのカードとソフト(製品版PC/TCP、FTPなどの各アプリを含む)に比べると、FTPの転送速度がかなり違います。同じアライドテレシスのネットワークカードRE1000とパケットドライバを使っているのに、です。ちなみにメルコのLGY-98の方でも変わりませんでした。少し転送速度をメモしてみましたが、

RE1000 TEEN+FTP(free) : ~35,000 Byte/Sec

LGY-98 TEEN+FTP(free) : ~30,000 Byte/Sec

RE1000 アライドテレシスのPC/TCPと含まれているFTP : ~680,000 Byte/Sec

と、PC/TCPが約20倍も高速です。確かPC/TCPのFTPはEMSを4ページ使うとか、どっかにありましたっけ(不確か、ですが)。流石に製品版と言うべきでしょうか。

2022年11月10日

_ [computer] SSDを容量制限して、PC98で使用する

またまた98ネタですが、現使用機の小さな不調を機に、しまい込んであったジャンク機の手入れを始めてみたのですが、その過程で色々検索して情報を探している時、何の拍子か憶えていませんが、98で使うためにHDDに容量制限をかけて小さくする(クリッピングする)、と言う記事を見つけました。

PC98に現在使用中のストレージは、TEXAのSCSI接続のRAIDドライブ、RAID-Stationです。IDE HDD3台でRAID-5が構成できます。オリジナルの使用HDDはIDEの800Mですが、長らく使っていますのでHDD不良のメッセージが出るたびに、もう何度も交換しました。交換用のHDDとして、もう随分前に、IDE HDDを何個か買ってあります。その頃でも既に新品は無かったので、秋葉原のお店で状態の良さそうな中古品を選んでの購入でしたが、容量は数十ギガの物です。RAID-Stationでは、ある程度大きな容量のIDE HDDも問題無く使えていました(ただ使用可能な容量は変わりませんが)。

以前、2,5インチSATA HDDから3.5インチIDEの変換ケースを見つけて、買ってありました。「Marshal Transform SATA2.5 to IDE3.5」です。SSDにも対応してるので、その内、RAID-StationのストレージをSSD化するのも良いかも、と思っていました。そして最近SSDがかなり安くなったので、少し前に、とにかく一番安いSSD(160G)を買いまして、この変換ケースを使いRAID-Stationに入れてみましたが、使えませんでした。80GまでのIDE HDDは使えていたので、160G SSDでも何とか使えるかも、と思ったのですが、やはり無理でした。

SSDが出始めの頃、1GのIDEのSSDを買って、変換基板を使用し98内蔵IDEにした事がありますが、当時はそんな小容量でも随分高かったので、それっきりでした。今になって、SSDはすごく安くなったけど、容量が増えすぎて使えない、、と言う事態の様です。1GやそこらのSSD無いかな、と探しましたが、オークションにも出品は無く、その時点で98ストレージのSSD化は半ば諦めていました。そんな中、HDDの容量を制限して小さくする方法があると言うのです、素晴らしい!。

HDDの容量制限はクリッピングと言うらしいですが、その様な事が出来るソフトが幾つか有るようです。検索しますと、98使用を目的にクリッピングしているページも2、3見つかり、やってみる事にしました。

条件等見てみますと、まずやはりSSDの機種を選ぶらしいです。やはり最近のSSDは何となくダメっぽいので、オークションで小容量で安いSSDを2種ほど買ってみました。SANDISKとADATAの共に16Gの製品です。

クリッピングする方法として幾つか有るようですが、まずはLinux上の、hdparmで行っている記事を参考にする事にしました。すぐ近くに、買ったままであまり使っていない、キーボードRaspberryPiが有るからです。

USB接続のSATAのドライブに繋ぎ、RaspberryPiを立ち上げます。hdparmをインストールして、"fdisk -l"で情報は見れましたが、肝心のhdparmのパラメータ"-N"で見てみましても、SANDISK、ADATA共にエラーになっている模様です。別の所の情報では、USB接続などではこの様な操作は出来ない様な事も書いてありましたし、参考HPとはSSDの製品も、それからSATA<=>USBの機器も違いますので、hdparmは諦める事にしました。

代わって、MHDDと言うDOS上のプログラムでの例がありましたので、次にそちらを試しました。CDに焼いてブート&実行とありますが、CD-Rが勿体ないので、rufusでFreeDOSのブートUSBを作り、そちらにダウンロードしたプログラムをコピーしました。一応Windows10にはアップデートしてあるけど、何世代も前の古いパソコンを出してきて、内蔵SSDをまずSANDISKのSSDに交換して、作ったFreeDOSのUSBで立ち上げMHDDを実行します。

MHDDはなかなか優れたソフトだと思うのですが、コマンド系統に結構癖がありますね。何も知らないで立ち上げても何とかなる、、って事は無さそうです。スキャンはF4でスキャン設定に入り、その実行もまたF4です(普通どこかに[実行]とか有りますよね)。HDDの情報表示は、F2かコマンドi,id,eidとかのようです。一度きちんとマニュアルを見た方が良いみたいです(有り難いことに、日本語に翻訳してくださっている方がいらっしゃいます)。

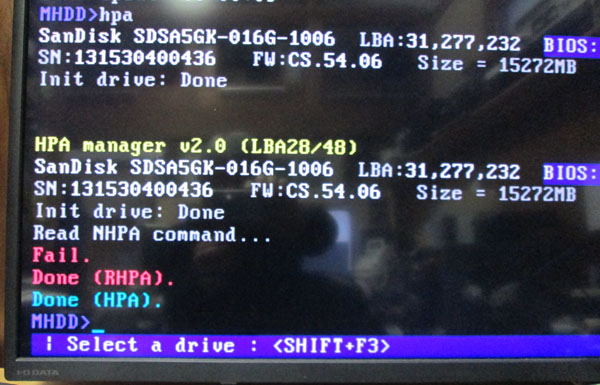

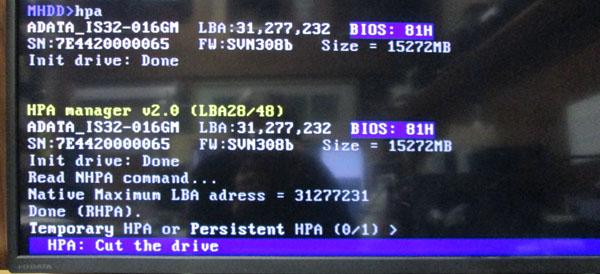

SANDISKのSSDでは、クリッピングの為にHPAコマンドを入れましても、何やら"Fail"との失敗メッセージですぐ終わってしまいました。気を取り直して、ADATAの方で試したところ、こちらでは一時的か恒久的かの選択画面が出ました。

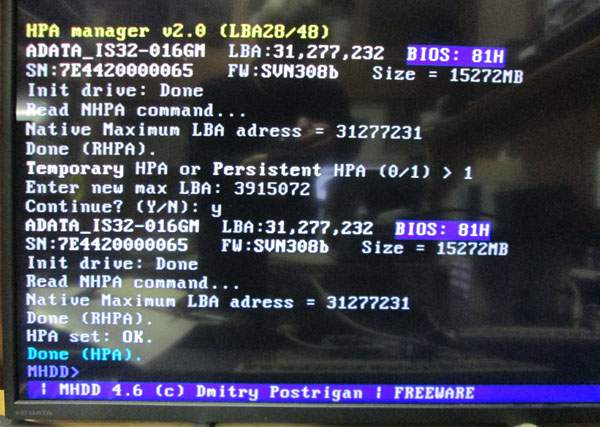

"Temporary HPA or Persistent HPA (0/1)" と訊いてきます。0か1の選択らしいのですが、どっちが0でどっちが1なのか明示されていないので、一瞬悩みます(普通(T / P)とかにしませんか)。ここは順番通り、恒久的が1らしいのでそちらを選択。セクター数の指定ではSec=3,915,072で、2G位にしてみました。

取り出して、他のパソコンに繋いでみましたが、1.87Gと表示され、きちんと容量が2G弱に減っています。ADATAの方のSSDでは、クリッピングが出来ました。用意してあった、Marshal Transform SATA2.5 to IDE3.5 の変換ケースに入れて、PC98の内蔵IDEドライブと交換、SCSIディスクから立ち上げて、内蔵ドライブの認識、初期化、領域確保なども順調に終わりました。ただ、その後sysでシステムを転送して、その内蔵IDEから立ち上げようとしても、何故か立ち上がりません。ドライブにはファイルのコピーも可能なのに、ブートだけ出来ません。ディスク初期化から何回かやってみましたが、同じでした。

よく分からないけど、領域の最初の方が何故か駄目なのかも、、と思い、次の領域を作り、そちらから(つまりB:)からブートさせると、今度は問題無く立ち上がりました。最初の領域は「スリープ」に状態変更して、それ以降を使うようにしてますが、大丈夫なようです。

[補遺]:前述の通り、元々は、現使用のRAID-StationのストレージをIDE HDDからSATA SSDにするのが目的でしたが、最初、最近買った160G SSDでダメ、16GのSANDISKとADATAのSSDでもダメ、今回2GにクリッピングしたSSDでも、結局使えませんでした。ちなみにSSDではなく、50Gの2.5インチのSATA HDDが有りましたので、これも試しましたが使えませんでした。

現在80Gの3.5インチのIDE HDDで、実際に使えていますので、RAID-StationでこれらSATAのストレージが使えないのは、容量と言うよりMarshalのSATA-IDEの変換ケースの方に問題が有ると思われます。何だか、この変換ケース、SCSIとは相性が悪いみたいで、上記の通り98の内蔵用のIDEとしては問題無く使えていますが、これを使用すると、SCSIカードの外部接続SCSIの認識がやたら遅くなります。他の変換基板なども試してみたい所ですが、見たところ、同じチップを使って居るみたいです。

2022年11月25日

_ [computer] 玄蔵DUOから警告音

あまり多くありませんが、仕事用のデータは、NASではなく、ましてパソコン本体のストレージでもなく、それ用のパソコンに玄蔵DUOと言うUSB接続のHDDケースでRAID-1にて運用しています。(データ量自体少ないので、当然バックアップも幾通りか取ります)

ずっと使用している玄蔵DUOですが、先日警告ブザーが鳴りました。HDDに不都合が出ると、ブザーが鳴る設定ですので、どちらかのHDDが不調のようです。

急いで、バックアップを幾通りか取りまして、これを機に、HDDではなくSSDに交換してみました。ただ、翌日にまた、警告ブザーがなりました。前回と同じく、下側のトレイのドライブが問題になった様ですが、またSSDを新しいの交換して、フォーマットしようとすると、同じようにエラーでブザーが鳴ります。そのドライブ(SSD)も、単体で別のHDDお立ち台で繋ぐと、きちんとフォーマットも出来て、使用には何も問題ありません。

何度か、ドライブを交換、フォーマットそしてエラー、を繰り返して、その結果、どうもHDDケースの下側のドライブの制御自体がおかしいみたいだという結論に達しました。

フォーマットをしようとしても、常に下側のドライブだけ出来ず、RAID-1が崩れてエラーブザーになるみたいです。ただ、ドライブ自体は何も問題無いので下側のドライブの制御に何か問題が有るのでしょう、、もう古い機種ですから、そろそろどこかが悪くなっても文句は言えません。

そこで、HDDケースを交換することにして、RAID-1が構成できるHDDケースを探してみました。結構色々あるのですが、HDD不調時にブザーがなる仕様のケースは無いみたいです(少なくても普通に買える物では)。そういう場合、NASなんかだと、Mailで連絡するように出来るのが普通ですが、USB接続のHDDケースでは無理です。

データ量は少ないし、ドライブはSSDにするつもりでしたので、ラトックの2.5インチ専用のRAIDケース、RS-EC22-U31Rを購入しました。内蔵ドライブとしては、ほぼSSDを想定している様で、ファンレスで静かです。ただ、ドライブに問題が有った場合は、動作の表示色が、青から赤になるだけです。(他の、RAIDケースも概ね同じ様みたいです)

それでも内蔵ドライブに不都合がある場合は、すぐ知る要が有る為、以前の様に机の下に設置せず机の端の方に置いて、常時動作をチェックできるようにしました。小さくてほぼ無音だから出来ることです。ただ、付属のUSB-Cのケーブルは結構短いので、少し長いのを別に購入しました。本当は玄蔵DUOみたいに、不都合が有るとブザーが鳴ってくれるのが一番有り難いのですが、そういう機種、何故か今見ませんね。

後日追記:このラトックのRAIDケース、RS-EC22-U31Rですが、使用していると時折アクセス出来なくなると言う、トラブルが何度もありました。内蔵のSSDを別の物に交換しても、同じように症状は起こります。どうも、外れの製品を購入したようです。(割と珍しい事です)

他社のRAIDケース購入を検討していた所、予備にもう1台買ってあった(と思われる)玄蔵DUOが出てきました(素晴らしい!)。マウンタを用意しこのSSDを装着して、無事復帰しました。しかし、大切なデータなのでRAIDケースにしているのに、ラトックのRS-EC22-U31Rのせいで、危うくそのデータを失うところでした。