2017年11月03日

_ [audio] Pioneer BDP-170 によるSACDリッピング

何をどう辿ったのか不明ですが、ふとSACDのリッピングの記事が目にとまりました。PS3で出来る事は、随分前に知りましたが、他の機種の画像が目にとまり、ちょっと読んでみると、、、何と、パイオニアやOPPOの特定のブルーレイプレーヤーでも可能との事です。

早速検索し直して調べてみると、利用できる機種はOPPO 130と150 Pioneer BDP-160とBDP-170との事。OPPOのは高めだけど、パイオニアのは比較的低価格。早速まだ売っていないか調べてみましたが既に売ってる所は無し、昨年までは売ってたらしいのですが、、。仕方ないので、入手は中古になりますが、ヤフオクでは現在出品無し。でも、アマゾンで中古を売っていたので、購入しました。恐らく新品販売時の1.5倍くらいの値段です。

機材が調達でしましたので、方法をよく読んでみましたが、要するに該当機種はハッキングが出来て、内部OSのLinuxに、rootでtelnetできてしまうらしいです(telnetデーモンが走っている事自体、私には吃驚でしたが、それでまたrootでログイン出来るのも凄い!)。ここまでくれば、後はスキルさえあれば何でも出来る様でして、PS3でのリッピング用のプログラムを、この機種にあわせて改変し実行させている様です。(すごいなぁ、よくこんな事ができるなぁ、、)

BDP-170の場合、rootでtenlent出来る様にするには、特別なスクリプトを書いたUSBをさすだけです。機器は自動的にそのスクリプトを読み込んで実行し、その後はパスワードなしでrootでログイン出来ます。USBは /mnt/sda1 にマウントされていまして、あとそのUSBの違うディレクトリにあらかじめコピーして入れてある、リッピングの為のプログラムを実行するだけです。IPアドレスはサーバーから割り振られていますので、SoftPerfect Network Scannerででも調べると判ります。

すぐ忘れそうなので、備忘録として簡単な手順まとめてみますと、概ね以下の通りです。

[1]USBの準備として、FAT32でフォーマットし、最上位に"AutoScript"と言うディレクトリを作り、以下にミミズ攻防さんに書かれてある修正版のスクリプトを"AutoScript"と"AutoScript.TSS"と言う名のファイルにして配置。また、"AutoScriptSACD"と言う名のディレクトリを作り(これはどんな名前でも良いと思うけど)、以下にダウンロードした、リッピングを行うプログラム"sacd_extract_160"をコピーしておく。

[2]BDP-170の電源をいれ、まずディスクを入れてSACDのモードにしておく。そのまま電源が入っている状態で準備したUSBをさすと、自動的に読み込み、"ABCD...”と表示されるので、その後パソコンからNetwork Scannerで調べたIPアドレスに(機器のMACアドレスを記録しておくと便利ですね。私のBDP-170は、74-5E-1C-..でした)、telnet(SSHでなくtelnet)を起動しrootでログイン。

[3]USBは"/mnt/sda1"にマウントされているので、"sacd_extract_160"のあるディレクトリに移って、"# ./sacd_extract_160 -I"と、パラメータ"-I"を付けて実行。上手く行けば、同じ場所にファイルが作られすはず、、(私の環境では、Charsetの変換が出来ないとかのエラーが出ますが、無視して暫く待つと、始まりました)

、、、なのですが、最初は上手く行きませんでした。rootでちゃんと入れて、lsできちんと見えてるですが、プログラムを実行しようとすると、何故か"sacd_extract_160"なんて無いと、言ってくるのです。仕方ないので、シンプルな違う名前に変えてUSBに書き込んでおくと、問題無く実行出来ました。理由は良く分かりません、表示では同じに見えても、コードが違うのかも知れません。

それと、あらかじめ機器の設定で、「ディスク自動再生」と「ラストメモリ」はオフにしておかないと、どうも上手く作動しないようです。(オートオフとかスクリーンセーバーとかも、とりあえずオフにしておいた方が無難かも)

「先人たちの偉業に感謝!」なのですが、残念ながら私の場合、最近はSACDはおろか、CDさえ殆ど買っていないので、無用の物となる可能性が高いです。

2017年11月04日

_ [audio] Nakamichi 620 端子交換

先日、安かったので落札してしまった、Nakamichi620パワーアンプです。

ナカミチのこのシリーズは、チューナー&プリの630をちょっとメンテした事があります。それにまた、確かずっと前にプリとメインを一緒に買っているのですが、そちらは何もせずそのまま死蔵しています(、の筈)。ですから今回のオークションでも、どうしても、って事は無かったのですが、存外に安かったので入札したら、そのまま落札してしまったのでした。

手元に来た620は電源ケーブルが直付から3Pのインレットに交換されていますが、後はSPターミナルに少し問題がある程度で、歪率も良好で状態がなかなか良いです。折角でもあるし、その痛んでいるSPターミナルとインプットRCAピンの交換をやっておく事にしました。

やる事は端子交換という単純な手間仕事なので、あとはどれだけ丁寧にやるかだけです。入力RCAピンは、そのままで交換できます。元の簡素なタイプのSPターミナルからの交換は、ベーク板を切り出して小型ながらもキチンとしたSPターミナルを取り付けます。バックパネルにスペースが有るのが幸いで、スチールのバックパネルを金工加工して拡張、SPターミナル付ベーク板を取り付けます。

2017年11月11日

_ [misc] Niche Phone-S 届きました。

数日前、Niche Phone-Sの発売を記事で見て、即注文しまして、本日届いていました。

スマホとは別に、ちょっと出かける時用に、通話だけで良いのでその代わり出来るだけ小さい携帯を使っていました。それ用として、長らく古いソニー・エリクソンの機種を使っていましたが、今回やっと買い換えです。

分かっていましたが、届いた実物をみての感想は、、小さい!、薄い!、軽い!、です。ネットバンクとかで利用している、カード型のワンタイムパスの生成器と、ほぼ同じ感じがします。

SIMカードがnano-SIMなので、早速ドコモに行って、カードフォーマットを変更して貰います。手数料は2千円でした。ドコモの店員さんが通話できるまで手伝ってくれようとしたのですが、まずSIMカードの蓋が開けらず(説明書には開け方が書いていない)、壊してはまずいので、結局私が暫し格闘。爪でこじ開けるのですが、勢いで蓋が飛ぶので気をつけた方が良いですね。説明書にSIMの裏表は記載しているのですが、方向を書いてなくて逆に差してたらしく、通話が出来ないのでまた暫し店員さんが試行錯誤、やっと着信と通話が出来る事が確認で来ました。

小さいし、ストラップホールもあるので気に入っていますが、今のところ問題点も、、

まず、付属の白いUSBケーブルでは、パソコンに繋いでも認識されません。ケーブルを変えるとOKでした。

それど、アップデートをしようと数時間Wi-Fiデザにしておいているのですが、一向にアップデート出来ません。これには少し困っています。

2017年11月25日

_ [computer] AMD Ryzen Threadripper 1950X in JONSBO RM2

AMD のRyzen Threadripper 良いですよね。何がいいって、性能はとりあえず二の次としても、あのCPUのいデカさが何とも迫力もので、実に良い感じです。是非このCPUを使ってみたい、、と思いつつも、殆ど同時期にSkyleke-Xが出たばかりです。それと最近私は、パソコン本体は無駄の無いコンパクトさを常に追求していまして、今時フルタワーみたいな仰々しさは時代遅れでは、と勝手に思ってたりします。CPUの大きさからして、ATXより小さいマザーが出る可能性がまず無いThreadripperは、ポリシーとも反するので使いづらかったりします。

そこで、一番の肝はパソコンケースです。1年ほど前に見つけたJONSBO RM2は、マザーの上に電源をかぶせたレイアウトで、ATXのマザーが使えるケースとしては、現在最小と言って良いほどにコンパクトです。ただサイドフローの空冷CPUクーラーは当然なながら使用できないのですが、こういう場合は、水冷クーラーを使用すれば、高機能なCPUも使用可能と思っていました。

ついこの間Intel Skyklake-Xでパソコンを組んだばかりなので、仕方なくThreadripperは見送っていたのですが、、先日そのJONSBO RM2の販売ページを見てると、何と在庫無しになってしまっています!。どうも既に販売終了した模様です。代替えに相当する物を調べてみましたが、今のところフォームファクタATXが使用可能で、これに相当する様な小さなケースは無さそうです。そうする内に、シルバーのものならばアマゾンでまだ売っている所が見つかりました。もう手に入らないという危機感故に、それまでの相場よりはかなり高めになるのですが、とりあえずこのケースを買ってしまいました。

ケースを買ったからならばこれでパソコン組まなければ、、と言う流れで、我慢できずについついパーツも買ってしまいました。

肝心のCPUは迷った末、上位のThreadripper 1950Xにしました。現在12万円強で、とても高価。10万円以上のCPUって初めてなので、クリックする手が少し震えました。当初は、コア数が少なくクロックの高い1900Xにしようと思ったのですが、私などの使用環境では殆ど変わらないであろうと予測しつつも、ここは16コアにしてみました。

今回は臨時のパソコン自作なので、ストレージとビデオカードは新たに購入せず、動作確認までは間に合わせのパーツで凌ぐ予定。当初、メモリと電源もその予定でしたが、メモリは余分が無いので仕方なく安いのを、電源は玄人志向の新製品が出たばかりだったので、それを購入する事にしました。

問題はCPUクーラーです。今回、このケースでは簡易水冷CPUクーラーを使うのが大前提ですが、今まで水冷クーラーを使った事が無いので、すこし不案内です。Threadripperで使える水冷CPUクーラーの機種を調べた所、NZXTの63が新しいし、評判も良さそうなので深く考えずに購入してしまいました。しかし届いた荷物のラジエーター現物を見て大きさに吃驚、これではケースに入らないのです。

サイズ的に問題あるものは、もうどうしようも無いので、今回はサイズを充分考慮の上、代わりのクーラーを探しまして、Enermax LIQTECH ELC-LTTR240-TBPにしました。それで今回のパソコンの構成は以下の通りになりました。

PCケース:JONSBO RM2S(フルアルミ製ATX規格マザー対応ミニタワーケース)

CPU:AMD Threadripper 1950X

マザーボード:ASRock X399 Taichi

メモリ:CORSAIR DDR4 メモリモジュール VENGEANCE LPX Series 8GB×4枚

水冷CPUクーラー:Enermax LIQTECH TR4シリーズ ELC-LTTR240-TBP (AMD Ryzen Threadripper 対応)

買い直した水冷クーラーが本日昼に届きまして、早速組み立てです。といっても、このケース、上部の構造は、当然水冷のラジエーター対応と思い込んでしたのですが、全く違いました。あらかじめこのケース名で検索した所、上部にラジエータを設置した画像を見た記憶が有るので、そう思い込んだのすが、、(後日そのページを探したが、見つからなかった)

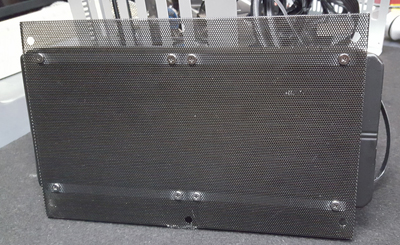

そこで、改めてラジエータの設置方法を考えてみました。普通には、取り付け用のアルミ板を制作して設置すべきかも知れませんが、元から付いている上部のメッシュ板がスチール製で結構頑丈なので、それに穴を開けて取り付ける事にしました。型紙をとってドリルで穴開けです。ネジの部分が外のケースと少し被るので、その部分を削る必要があります。ケースのアルミは結構厚手なので、ルーターで削り、やすりで仕上げました。

このケースは、横に立てて取り付けたマザーボード基板の側面、上部のスペースが、元々殆ど有りません。何もしなくても、横に出ている端子にはアクセス出来ないのです。幸いこのマザーの場合、それは予備のオーディオ端子のみなので、実害はありませんでした。

ラジエータは、何も考えずに天板中央に来る様に取り付けたのですが、ラジエータとファンがマザー端の端子群の上に、かなり接近してかぶってしまいます。ラジエータ設置後に、あとからコネクタに差すのは不可能です。オーディオなどは、先に差しておくとぎりぎりOKですが、前面ケースに行くUSB3のヘッダ端子は、コネクタの背が高いので完全にアウトです。とりあえずは、フロントのUSBは使えないと言う事になりそうです。

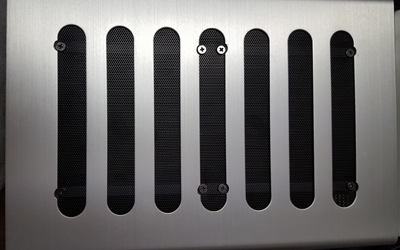

このケースでの残念は点は以上の事だけでは無く、何と片方の側面パネルしか取り外しが出来ない事です。底面・左側面・天板は一体成形で、前面と裏面のパネルは底面からリベット止めしてあります。側面や天板からはネジ止めなのに、、です。おかげでこのケースでは、片側の側面からしか蓋を開けられなくなっています。

普通に組むならそれでも大丈夫でしょうが、今回は大きなラジエーターまで無理して組み込むので、このままではとてもまともに作業できないので、あらかじめ底面から前面パネルを止めてある3つのリベットを、ドリルを使って取り去っておきました。後はネジで止めれば大丈夫でしょう。おかげで前面パネルが取り外しできますので、作業がしやすいです。

また、元から付けられているケースファンは、前面パネル裏に、スペーサで少し離して取り付けられています。でも前面パネルは空気の取り込み口などはありませんから、このファンって、内部の空気をかき回すだけとなります。背面の狭いエリアに、無理して概ね五月蠅い小さなファンを付けて無いのは良い判断かも知れませんが、この内部ファンも効果は怪しい物です。それだったら、隙間が沢山空けられている底面に付けた方が良いのでは、、と思わないでは居られません。結局元々付いていた内部ファンは取り外してしまいました。

以上の様に、最初は、とてもコンパクトで非常に魅力的に思えたRM2ですが、問題も結構見受けられます。発売後一年ぐらいでモデルが無くなってしまうのには、やはりそれなりの理由が有るのかも知れません。

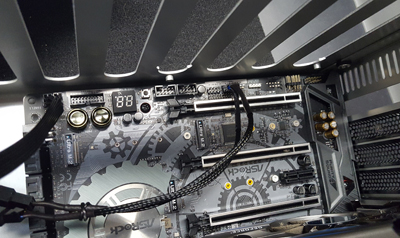

ラジエータ取り付け前の様子は、右の画像の様になります。マザーボードの上にかぶさるので、拡張スロットは使えなくなります。それは最初から予想してましたが、ビデオカードしか差す予定は無いので、問題ありません。

この状態で通電し、BIOS画面が出る事を確認しました。最初メモリが三枚しか認識されず吃驚しましたが、非認識のスロットのメモリを外して差し直すと無事認識されまして、まずは一安心です(Threadripperはメモリを選ぶと言う話も訊いていましたので、、)。

仮にですが、実際にラジエータも取り付けて、前面のパネルも付けてみました。動作確認すると、、電源が入りません、、焦りました、マザーボードのエラーコードを見たくてもラジエータに隠れて見えません。仕方ないのでみんなばらして、確認すると、エラーコードは出ていません。不思議に思ってマザーボードの電源ボタンを押すと普通に立ち上がります。原因は、フロントパネル取り付けのSW基板を逆さまに付けたせいで、電源とリセットのスイッチが逆になっていたいのでした。

ビデオカードは手元にあったGTX750を取り付けていますが、取り替えは簡単なので、とりあえずはこれで良いかも知れません。ストレージは、臨時でHDDでも良いと思って居たのですが、M.2 SSDを後から取り付けるのは、マザーボード回りがこういう状況で結構大変そうなので、今のうちに買っておこうかと思案中です。

追記(11月30日):M.2 SSD のSamsung 960PRO(512GB)が届きました。今回は、ヒートシンクも付けてみました。

USB3ヘッダの直ぐ上にラジエータが来るので、使えないと思って居たフロントパネルのUSB3ですが、その解決の為の方策として、

[1]「延長ケーブルを購入し、コネクタ部分を加工して可能な限り低くする」

[2]「内部USB3ヘッダの有る、USB拡張カードを付ける」

、の二つを考え、とりあえず延長ケーブルとUSB3拡張カードを注文していました。しかしその後マニュアルをよく見直した所、このマザーにはUSB3ヘッダが別の場所にもう一つある事が判り、それですごく簡単に解決してしまいました。ケーブルやカードはそう高価な物ではありませんが、少し無駄になりましたね。(でも良かった)

追記(12月1日):取り外した前面パネルをネジ止めし、側板も取り付けて、ハードとしては完成状態にしました。前面パネルのネジ止めは、内から止めるので、手やドライバが届かない所が多くてかなり難しかったですが、何とか仕上げました。でももうバラスのは、正直やりたくないです。

発熱多めの大きなCPU、それに対応の大きなラジエータの水冷CPUクーラー、それらをATX最小の極めてコンパクトなケースに纏める、と言う事で、今回は結構難易度が高いPC自作でした。概ね上手くいったと思いますが、その理由として、

[1]「大きめのラジエータだけど何とかケース上部に取り付けられた事」

[2]「新発売の玄人志向の電源が、750Wの割にコンパクトで、水冷クーラーのホースの取り回しが楽だった事」

[3]「ラジエータが被ってアクセス出来なくなるマザーボードの端子で、特に必須の物が無かった事」

、などでしょうか、それから

[4]「ケースの加工などを含む、諸工作を躊躇せず行った事」

でして、とりわけリベットを取り、前面パネルを取り外し可能にした事は大きいと思います。

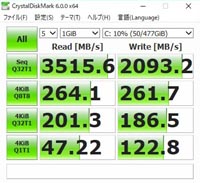

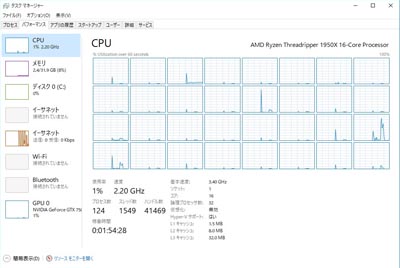

とりあえず動作確認で、DiskMarkを取ってみましたが、やはり早いです(体感上の差は、ほぼ有りませんが)。このCPUで組んだら、タスクマネージャーでずらりと並んだ32個のスレッドを見るのが定番ですね。同様に、体感できる程のスピード差は感じられませんが、やはり壮観ではあります。簡易水冷CPUクーラーは初めて使用しましたが、昔のはウオーターポンプの音がかなりするとか言われていましたが、この機種は殆どしません。かなり進化したようで、これからはオーバークロックはやらずとも、水冷も選択肢に入れるべきと思いました。

追記(12月4日):古いビデオカードが大きいので、コンパクトで補助電源も不要な新しいビデオカードを買ってしまいました。CPUがAMDなので同じにしようかとも思いましたが、やはり気になっていたGTX1050Tiにしまして、ASUSののH-GTX1050TI-4Gです。実際組み上がって見てみると、結構スペースもありますね。エアフローは、上部からの吸い込みで、それ以外のケースファンは無いので、自然排出ですが大丈夫みたいです。

パーツも後から買い足したので、結局は以下の様な構成になりました。

PCケース:JONSBO RM2S(フルアルミ製ATX規格マザー対応ミニタワーケース)

CPU:AMD Threadripper 1950X

マザーボード:ASRock X399 Taichi

メモリ:CORSAIR DDR4 VENGEANCE LPX Series 8GB×4枚 PC4-22400(DDR4-2800MHz) Cas Latency:16 タイミング:16-18-18-36

水冷CPUクーラー:Enermax LIQTECH TR4シリーズ ELC-LTTR240-TBP (AMD Ryzen Threadripper 対応)

ストレージ:M.2 SSD Samsung 960PRO(512GB)

ビデオカード:ASUS H-GTX1050TI-4G(GTX1050Ti)