2022年10月09日

_ [audio] カートリッジケースの製作と、カートリッジの整理

カートリッジを立てるための根元パーツをヤフオクで見つけまして、30個入りを2セット買っておきましたので、それを利用しカートリッジの保管ケースを作ってみました。

他の材料などは、全てあり合わせの物で、左側は元は土鍋の木箱、右のは手延べ素麺の木箱で、捨てないで再利用しました。底板の木材も厚みの丁度良い手元にあった物を使ったので、左右で材質が違ってしまいましたが、、

工作の内容は、厚さの丁度良い底板を切り出して、穴を開けて、購入した根元パーツを入れて接着するだけですが、丁度良い大きさの穴を開けるのが結構問題でした。

根元パーツの径はおよそ12mmだったので、近くのDIY店に行って12mmのドリルビットを買ってきまして穴をあけてみましたが、少し大きすぎる様でした。もう少し小さい径のドリルが有れば良いのですが、流石に近所のお店では売っていないので、アマゾンで見たところ、11.5mmの物が有ったので取り寄せました。

先週末、ドリルビットの到着を受けて作業を始めましたが、11.5mmだと少し小さく、思案した後、ルーターで穴を広げることにしまして、無事できあがったのが、左のケースです。そして本日、同じ要領にて作ったのが右のケースになります。

早速、20年前に段ボールで作りましたカートリッジケースから、移し替えました。そしてこれを機に、カートリッジの整理をしてみました。幾つかが昔父親が買った物、また数個が私が購入した物で、それを除いた半分以上は20年ほど前の「アナログ・マイブーム時期」にオークションで買った物で、その後急速に「マイブーム」も終焉を迎えた為、段ボールでの急造のケースは作ったものの、最後はあまりきちんと整理していない状態で、適当に立てたままにしてありました。

20数年前に作った、既に結構埃まみれの段ボールのケースから移しながら、カートリッジのメーカーや型番をチェックしてゆきますが、これが結構時間がかかりました。中には、プレーヤーを買ったら付いてきた物など、意図せず手元に来た物が少なからず有る為でもあります。

大概の物は、製造メーカーと型番が分かるので、それを元にネットで(根気よく)検索しますとスペックがわかります。ただ、どうやっても分からない物も有る物で、例えば、"WAFT"と書かれたカートリッジで"C-1"と表記の有るカートリッジです。このメーカー名などが、探しても出てこず、現状全く不明です。ただ良く出来た事に、前オーナーが手書きで"1.5~2.1"とカートリッジ本体に書いてあります(素晴らしい!)。多分針圧の事なので、とりあえずこのカートリッジを使用する分には何も問題ない事になります。

あと、"AKAI"と書かれたカートリッジがありました。ぱっと見た目MCっぽいけど、使ってみると高出力でMMポジションでOK。"AKAI"ブランドのカートリッジを検索してみても全く出てきませんが、針元の奥をよく見てみるとVMっぽい作りでした。高出力でもあるし、VM型カートリッジであろうと推測し、それならば、、とオーディオテクニカの各カートリッジを調べてみました所、形状が似た物が見つかりました(AT-VM3やAT-VM35です)。それから察するに、これはおそらくオーディオテクニカのOEMであろうと判断しました。

また、型番などが書かれた銘板が張ってあったであろう所から剥がれていて、メーカー及び型番不明なカートリッジもありました。入手当時は判っていたのかも知れませんが、今や入手した事すら記憶に無いです。針カバーの形状から、オルトフォンではないかと推測されます。シェルから外してカートリッジ上部を見てみると、SPUでも見かけた「メイド・イン・デンマーク」のシールが貼ってあって、オルトフォンと判りました。後は本体の色(黒色)や形状から、MC10 Mk2と判断しました。

追記: カートリッジを検索していましたら、SATINのM-18で、音が出なくなっていたり、歪んでいたりする状況の記事を見かけました。空芯のコイルが、オイルの固着によって引っ付いてしまっているのが理由だそうですが、良く起こる事象だそうです。

心配になって、購入してから殆ど使っていないM-18BXでLPをかけてみましたところ、、片方からは殆ど音が出ず、片方からは何とか音が出ますが激しく歪んでいます。まさしく、記事にあった通りの症状になってしまっています。

このM-18BXは、当時私にしては高価であったのですが、思い切って購入した思い入れたっぷりのカートリッジです。とても大切にしていまして、殆ど使わなかったのが却ってまずかったのか、ろくろく使わないうちに音が出なくなってしまいました。後年オークションで買ったM-18Xの方は大丈夫だったので、少なくてもベリリウムカンチレバーの針は流用できるかなとは思いますが(各モデルでボディの方も違うので、「音は出るが最良の結果は出ない」とは記載されて居ますが)

2022年10月19日

_ [computer] 「Keychron Q1 QMK」&「Logicool SIGNATURE K855GR」

本日、キーボード「Keychron Q1 QMK」が届きました。少し前に、ロジクールの「SIGNATURE K855GR」も購入しています。

どうも、気になるキーボードを見ると、(後で手に入らなくなる事も結構あるので)買ってしまい、キーボードばかり増えてしまいます。ただ、ロジクールの「SIGNATURE K855GR」は、一応待っていたモデルでした。

ワイヤレスキーボードは既に2台使っていますが、机の上で頻繁にキーボードをどけたり手元に持ってきたりする様な所や、使うにしても少しだけ、みたいな所では、無線モデルの方がやはり便利です。無線キーボードが本当に出始めの頃は、電池がすぐ無くなるという評論もあったのですが、既にそういう事は有りません。でも実際に、メカニカルの物で無線となると現状でもあまり有りませんが、FILCOから出ていまして、幾つか買いまして、実際に今使っていますが、無線がBluetoothです。

パソコンで無線と言えば今やBluetoothが普通なんですが、ペアリングしてあっても、いざ使おうとした時に数秒認識に時間がかかります。それに、BIOSに入るときには使えません。(「その時だけ、有線でキーボード繋げば?」、って事にはなりますが)

独自にはなりますが、その点ロジクール無線接続は便利です。"Unifying"と言う無線でのロジクールのマウスを以前より愛用していますが、接続性も良く、普通の使用では遅延も全く感じませんし、BIOS内でも使えます。なので、ロジクールから無線接続のメカニカルキーボードが出ないか待っていました。薄型のは既に出ていたのですが、メカニカルとは言えロープロファイルキーでは駄目です。7月に「SIGNATURE K855GR」の発売の記事を見まして、予約していました。

キースイッチが流石にチェリーの茶軸では無いのが残念ですが、赤軸です。ワイヤレス規格も"Unifying"ではなく、新しい"Logi Bolt"というのに変わっています。Bluetoothも使えるようですが、多分使わないです。実際届いてみて、キースイッチは悪くはありません。割と軽いので、安定感はイマイチですが、有線でなく無線で使った方が良い様な場所では、この機種が一番の選択肢となります。

本日届いた方のキーボードですが、Keychronというメーカは最近知りました。こだわりのメカニカルキーボードを各種出していますが、新作の"Q1 QMK"カスタムメカニカルキーボードは「机の上の芸術作品」とメーカーが謳うほどです。それに、重さが約1.8kg有ります。3万円超とかなり高価ですが注文してしまいました。

キーボード自体はタイピング時の安定性から言って、基本重い方が良いと思っています。「なんなら、底に鉄板が入っているくらいが良い」と、以前から思っていましたが、この機種は枠が鋼板で出来ています。

常時使っていますFILCOのキーボードも、昨今の物に比べると割と重い方かと思いますが、「Keychron Q1 QMK」はずっと重く安定感抜群です。以前買った、FILCOのステンレス板のキーボードよりずっと小さいので、頻繁に移動させるのは無理でもそれほど邪魔にならなくて、より実用性は高いかと思います。筐体が頑丈なので、実際にキータッチも、その音も、他の茶軸とは全く違ってきています。なかなか素晴らしいキーボードだと思います(高価なので当たり前ですが)。ただ、かなり重く気軽に位置を変えるのは大変なので、机の上にキーボードの定位置が有る事が、使用の条件となります。

キーのレイアウトも、それほど変では無いのですが、"Del"が上に行って、"Ins"が無くなっているのが、唯一気になります。そこはフォローが有りまして、きちんと"Ins"キートップが付いてきています。後からソフトで"PgUp"を"Ins"に、"PgDown"を"Del"にでも変更すれば問題は無いかと、、("PgUp"と"PgDown"は使えなくなりますが)。それと右上の回転ノブは、このキーボードの特徴の一つかもしれませんが、私は使わないですね。あの代わりに何らかのキーにしてもらった方が良かったです。それと、USB-Cの接続部分が後ろに飛び出していまして、これは邪魔になります。何かを当てて、コネクタ部分を傷めてしまいそうです。L型のコネクタのケーブルでも用意したほうが良いかも知れません。(注文しました)

通常、キーボードに要望する事はしごく単純で、気持ちよくタイピング出来る事です。それにはまず、キースイッチが感じが良い事、これが一番大事で、私の好みとしては今のところチェリーの茶軸という事になります。あとは、多種様々あるキー配置です。

キーの配置も、普通に考えて「よく使うキーが打ちやすい様になっている」のが大事だと思います。個人差は有ると思うのですが、私の場合、重要度や頻度から考えて、順に"CR","SPACE","BS","Shift","E/J",各カーソルキー,"Tab","Esc"などが来て、それから各文字数字キー、そして、各ファンクションキー,"Ctrl","Del"など、普段使うのはそれくらいでしょうか。

特に"BS"やカーソルキーは誰でも比較的良く使うキーだと思うのですが、ノートパソコンなどで、BSキーやカーソルキーがやたら小さかったり、変な配置になっていたりしているのを見ますが、何を考えて設計しているのか疑問に思います。

でも、こうやって改めて見てみると、普通のキーボードには不要なキーが多すぎますね。だいたい右側の"Shift","Ctrl","Alt"なんて、今まで一度も使った事が無いと思うし、この長らく使っている普段使いのFILCOのキーボードにしても、スペースキーの右左に訳のわからないキーが数個有りますが、未だにこれが何の役割をしているのか知りません。

2022年10月22日

_ [computer] PC-9801NL/A 液晶が死んだので、データベースをPC98エミュ(Anex86->T98-NEXT)に移行

先日あるTV番組で、インスブルックの紀行を見ました。インスブルック(行った事は無いけれど)と言えば「インスブルックよ、さようなら」しかないよなぁ、、と言う個人的連想でしたが、作曲者を思い出せません。すぐ検索してみて、ハインリッヒ・イザークであると判明。(言われてみれば、確かに、イザークだった気がする)

「この曲どっかに有るよなぁ、こんな時こそ昔苦労して入力したデータベースを検索するべき」と言う事になりました。この所有LP&CDのデータベースは、98のDOS上でInformixを使って構築していまして、グレイスノートなどのCDDBが一般的になる前まで、購入したCDなどのデータを結構苦労して入力していました。(今考えれば良くやったのです)

暫く前から、ノートパソコンのPC-9801NL/Aをそのデータベース専用にしていまして、必要になった時に立ち上げて検索してましたが、この度見ると、液晶が写真の様な症状になってしまっていました!。色だけではなく、なぜか表面に斜めの大きな引きつり痕みたいなのも付いてしまっています。一体何が起こったの?、と言う感じです。前回、多分数ヶ月前までは、なんともなかったのですが。

手元に2台あるPC98のノートパソコンですが、事務所以外の場所でのデータ入力用として時折使っていたもう一方も(PC-9821Ls13Aile)、昨年暮れに使おうかと開いたら、同じように画面中央が大きく青黒くなっていました。しかしそちらの方は拡張ドックに外部画像出力端子が有ったので、液晶モニタを持ってきて何とか継続使用していますが、このNL/Aの方はそれも無いので、もう使用は無理でしょう。

そういうわけで、随分前になりますが、PC98エミュレータを色々試してみた事も有り、データおよび検索をPC98エミュの方に移す事にしました。もうデータを入力する訳でもないし、単に検索だけなので、比較的簡単でしょう。

PC98エミュも各種有りますが、とりあえずinformixが動けばそれで良い、という事なので、事例の多いAnex86にしました。以前一通り試してみた時にはT98-NEXTが良い感じでしたが、私はディスプレイは4kか8kの高画素大画面の表示にしていますので、T98のウィンドウを最大(1280x800)にしてもまだ小さく思う事があります。ウィンドの大きさを可変出来るのが、Anex86の良いところです。

以前試した時に、MS-DOS6.2のFDのイメージを作ってありましたので、立ち上げは簡単です。後はNL/Aからの移行なのですが、USBやネット接続が無いので、少し大変です。一応外部FDDユニットを探し出して、繋げてみました。最初はエラーでダメでしたが、再実行させると動く様になりました。ただ、データだけで無く、各アプリなどを含めたシステム移行では、FDでは容量が少なすぎて大変、と言うかもう無理です。

元々は、カードスロットのアダプタからネット接続も出来る様にしてあったらしく(自分でやった事ですが)、config.sysにドライバの読み込みの部分が有りましたが、そのネット接続のカードが見当たりません。仕方ないので、もう一方の98ノートでFDDが使えなくなってからデータ移動に使っている手法、CF(コンパクトフラッシュ)にアダプタを付けて、カードスロットのストレージにします。最初2GのCFを使いましたが、このNL/Aではエラーが出ます。16MのCFですとOKでした、PC-9801NL/Aでは2Gは容量が大きすぎて使えないみたいです。

FDよりは大きいとは言え16Mでは、HDDの内容を一度に移すのは無理です。取捨選択しながらも、何度も入れ替えしてデータを移しました。おかげで、無事Windows10上で、おおよそPC9801NL/Aと同じ環境を作る事が出来ました。Anex86のプログラム自体はNASのドライブからは起動できないみたいですが、読み込むストレージデータをNASに置いて指定しておけば、どこからでも参照出来る様になって便利です。単純な事しかやらないので、動作は問題無いですが、時折カーソルの跡が画面に残ってしまいます。特にエディタに入った時は、カーソルの跡が移動する毎にずっと画面に残ります。設定を少しいじってみましたが、解消されませんでした。

一応データの検索が出来るようになりまして、その曲の入っているCDも、その場所も特定出来た訳なのですが、よく考えれば私はnaxosに入っているので、曲を聴いてみるだけならこちらで探せばそれで良かった様な気がします。もしnaxosに入ってなかったとしても、こういう有名曲は、検索すればどこかで聴く事が出来るでしょう、そういう時代になったという事です。

追記: Anex86は当方の環境では、何故かカーソルのグラフィック跡が画面に残り、あまり感じが良くないので、やはりエミュレータをT98-NEXTに変更しました。使用感はこれが一番正確な気がします。でも設定で画面の倍率を最大にしても、そこまで大きくないのが、少し残念なところです。ウィンドウで大きさを可変にして欲しいのですが、もう開発は止まっています。

2022年10月30日

_ [audio] USBアイソレータの導入

先日、書斎(もどき、だけど)での音楽再生のパソコンを、暫く前に組み上げましたCore i9-12900Kのパソコンに交換しました。必要となるアプリなどをインストールしたりして、環境を少しずつ整えまして、本格的に役割交代となりました。

ここではTEACのUD-501とNT-505と、2つのDACを使用していますが、この新しいパソコンに繋いだDAC(NT-505)に入力を変えますと、「ジー」と言うノイズが少し出ている事に気がつきました。そのDACの電源を落としても変わりません。

まずは、最初はケーブルや入力の切替機(自作)を疑いましたが、それぞれ交換しても同じです。それで、DACへのUSBケーブルを抜くと、ノイズは止まりました。どうやら、パソコンからUSBケーブルを介してノイズが乗っているようです。

ちなみに、もう一方のThreadripperのパソコンに繋いである方のDACからはノイズは出ていませんし、きちんと確かめてはいませんでしたが、以前のパソコンからもこういうことは無かったと思います。と、言うか、長らくUSB経由でのデータ転送でDACからの音楽を聴いていますが、こんな風にあらかさまにノイズが乗っているのは、経験がありません。

確かに、パソコンの中身は高周波のクロックだらけで、盛大なノイズ源では有るのは分かりますが、ずっと前からそういう対策はしてあるはずで、実際今まで、多くの種類のDACを、また幾つものパソコンを接続して使用しましたが、気になった事は一度もありませんでした。

この対策としては、パソコンを変えるか、USBアイソレーターみたいなのを間に入れるか、になるかと思います。実は何年か前、安価なUSBアイソレータをアマゾンで見つけ購入してみましたが、DACとの接続には全く使えなかった事があります(追加で、よく似た、他の機種も買ってみましたが、そちらも使えなかった)。それらの製品は、DACとのオーディオデータに使えるとは書いては無かったのですが、「使えるかも」と思って購入したのですが、結局は無駄な買い物になってしまいました。

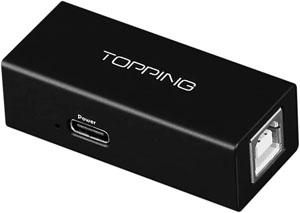

今回、改めて検索してみると、オーディオデータに使えると謳っている物が幾つか有りましたので、早速購入してみました。以前購入した様な、基盤むき出しの中国ノーブランド品には懲りていますので、他にもオーディオ機材を製品化しています、知ったメーカー製の製品を2機種購入してみました。FX-AUDIOのPGN2「Plate Goodbye Noises II」と、TOPPINGのHS01で、本日両方とも一緒に届きました。

早速試したところ、FX-AUDIOのPGN2では効果無かったのですが、TOPPINGのHS01でノイズが消えました。よくよく製品の仕様を見てみますと、FX-AUDIOのPGN2はノイズフィルターの効果は謳っていますが、アイソレーションではない様です。TOPPINGのHS01はUSBアイソレータなので、グラウンドループが切断されてノイズが消えた様です。これにより、ノイズはグラウンドループノイズであった事もわかりました。

一応ハイスピードと言うか、DSD128のファイルも再生してみましたが問題ないようです(一応、DSD512までOKとなっています)。このTOPPINGのHS01、アマゾンでは「熱くなる、一ヶ月で壊れる」との評がありますが、確かに結構熱くなります。あまり長持ちはしそうにありませんが、何年かは使えないと困りますね。

追記(11月):DACとのUSBでの接続に、長らく何も疑問を抱いてこなかったのですが(パソコンからのノイズ対策に、アイソレーションぐらいはDAC内でやってる筈、と思っていた)、今回の事で、USBアイソレータに音質改善のメリットがあるかも、と思いだしました。それで、少し高価な機種も見てみたところ、主に産業用の様ですが、ヒューマンデータのUSB-029H2と言う機種を見かけました。アマゾンでの評価も、そこそこ良いみたいです。USBハイスピードに対応しているし、「工業仕様」と言う事もあるし、2万円以上と少々高価なのですが、良いのではないかと、購入してみました。

結果は、殆どの場所で、接続が認識できず、全く使えませんでした。昔買ってみたノーブランド中国製の2、3千円の物なら、まぁ仕方ないで諦めもつきますが、ちょっと高かったので残念です。ただ、動作の可不可は環境に依るみたいで(要因が何なのか不明ですが)、工場2Fの機器にのみ、使用可能でした。

USBアイソレータは、直結に比べると幾らかのデータ欠損はある様なので、ノイズが出る場合は、アイソレータを入れるよりも、データ送出のPCを専用にして、そのPC込みで対策を考えた方が良いかもしれませんね。